“Ich bin ein treuer Anhänger der Kritischen Theorie!”

Interview mit Alexander Kluge zu seiner Minutenfilmausstellung im argos centre for audiovisual arts

Julian Volz and Marlena von Wedel: Seit September 2021 zeigt das argos in Brüssel eine fünfteilige Ausstellung mit Ihren Minutenfilmen. Die jeweils acht gezeigten Filme werden dabei zu einer komplexen Konstellation. In den Minutenfilmen sind oft sehr vielschichtige Themen im kurzen Format destilliert. Im fünften und letzten Programm der Minutenfilme im argos, das diesen September starten soll, finden wir unterschiedliche Themen wie Arbeit, Kosmos und Krieg, teils nebeneinander, teils ineinander verflochten. Wie kamen Sie dazu, Minutenfilme zu machen?

Alexander Kluge: Zunächst einmal zu der Form dieser Minutenfilme: In der Anfangszeit gab es von der Industrie nur 30 Meter Filmschlange negativ. 30 Meter entsprechen einer Minute, wenn man sie vorführt. So sind die Minutenfilme der Anfang der Filmkunst.

Die Filmgeschichte begann eigentlich um 1896 mit Eadweard Muybridges “Filmen” über den menschlichen und tierischen Körper. Er interessierte sich dafür, wie sich Menschen, Pferde und so weiter bewegen. Das ist auch genau das Jahr, in dem zum ersten Mal seit der Antike die Olympiade in Athen wiedereröffnet wurde. Es ist interessant, dass die Olympiade, die sich mit dem menschlichen Körper befasst, und der Film im selben Jahr angefangen haben. Der Film fängt an mit Sachlichkeit, nicht mit Romanhandlungen. Das Pferd hebt irgendwann mal alle vier Beine beim Springen. Das hat der Muybridge festgestellt mit den filmischen Methoden. Er hat die Kamera als Erkenntnismittel eingeführt. Ich bin ein Patriot des Stummfilms von Muybridge und dieser filmischen Anfänge. Und natürlich auch ein Patriot unserer Gegenwart. Ich glaube, dass man diese beiden sehr gut kombinieren kann.

Die Form der Minutenfilme stammt also aus den technischen Beschränkungen der Anfangstage des Films. Sie greifen das auf und machen aus dieser Not quasi eine Tugend. Könnte dieses Prinzip auch in den anderen Künsten nutzbar gemacht werden? Etwa in der von Ihnen so geliebten Oper?

Ich habe an Opern immer bedauert, dass in den Pausen nur gegessen, getrunken und gequatscht wird. Es liegt aber nahe, dass man die Oper, die in der Regel drei Stunden dauert und die meisten Menschen etwas überfordert, unterstützt, indem man Minutenfilme, Minutenopern in der Pause macht. Nun ist die ganze moderne Oper dadurch entstanden, dass in der Opera seria des 18. Jahrhunderts jemand wie Pergolesi die große Oper, in der nur Helden und Götter gezeigt werden, mit La serva padrona, einem Bauernschwank, unterbricht. Der ist nur zwölf Minuten lang – und das entspricht dem Minutenfilm. Die Minutenoper. Noch große Opern Wagners kann man in der Pause auffrischen, indem man gewissermaßen die große Plakatmalerei von ihm ergänzt durch Aufmerksamkeit für diese ungeheure Präzision, mit der dieser Meister, Jongleur, aber auch Phrasendrescher selbst die kleinen Details bearbeitet.

Sie machen aber nicht nur Minutenfilme. Bekannt wurden Sie als einer der Wegbereiter des Neuen Deutschen Films, mit Filmen in Spielfilmlänge wie etwa Abschied von gestern (1966 , 88 Min.), Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos (1968, 103 Min.) oder Die Macht der Gefühle (1983, 115 Min.).

Wir sind Filmemacher der sechziger Jahre. 1963 haben wir begonnen und etwa 20 Jahre geht der Neue Deutsche Film. Er hat alles von den Franzosen, von Godard, Truffaut und anderen abgeguckt, er hat einfach die Nouvelle Vague nachgeahmt. Wir waren nie so gut wie die Franzosen, aber wir waren kontinuierlich. Wir haben 20 Jahre durchgehalten. Ein paar von uns halten ja bis heute durch, etwa Edgar Reitz oder Herzog oder Schlöndorff. Die sind ja immer noch genauso wie ich tätig, allerdings weitgehend außerhalb der normalen Kinos. Sie sind ein bisschen in die Verbannung gerückt. Wir haben eine Weile im Fernsehen überwintert, was nicht unser Medium ist, obwohl man dort auch unabhängige Ecken entwickeln kann. Und wann wir können, gehen wir zurück in den Film. Wir haben ihm nie abgeschworen.

Seit dem Beginn der 2000er-Jahre sind Sie auch mit unglaublich langen Filmen hervorgetreten …

Das stimmt. Die andere Seite meiner Arbeit sind lange Filmsammlungen wie Nachrichten aus der ideologischen Antike. Der Film ist Eisenstein und seinem Plan gewidmet, das Kapital zu verfilmen. Der ist dann neuneinhalb Stunden lang. Oder Früchte des Vertrauens, der ist zehn Stunden lang. Das ist die andere Seite und in der Mitte ist die Urinlänge, das heißt 90 Minuten. Das ist dem Menschen angemessen, dass Filme nicht länger als anderthalb Stunden dauern. Sie verstehen: Das eine sind die Hauptstraßen, das andere sind die wunderbaren Wanderwege der Filmgeschichte. Die können entweder sehr lang sein, oder sollten sehr kurz sein. Das ist das Grundprinzip des Minutenfilms.

Eine weitere neue Entwicklung in Ihrer Arbeit ist, dass Sie sich vermehrt dem Ausstellungsmachen zuwenden. Was bedeutet es für Sie, in den Ausstellungsraum zu gehen und die Filme als Installation zu präsentieren?

Freiheit! Es bedeutet Freiheit! Konstellationen bilden! Das ist eigentlich das, was der Film kann.

Die Himmelskörper im Kosmos sind ja nicht mit Stangen und Schrauben miteinander verbunden. Sondern sie sind durch die Newtonschen Gesetze und durch die Schwerkraft ganz exakt miteinander verbunden, so dass sie wie Uhren funktionieren. Gleichzeitig sind sie sehr autonom. Diese Form der Konstellation gilt eigentlich in allen Künsten, sei es in der Musik, in der Bildenden Kunst – und im Film als der jüngsten Kunst besonders. Sehen Sie mal, die großen Künstler sind 40.000 Jahre alt und reichen bis zur Höhlenmalerei zurück. Zuallererst kam die Musik, aber der Film ist erst 126 Jahre alt. Was ist das für ein junger Spund!

Wie schön wäre es, hätten wir nur Stummfilm mit Musik und nicht die Okkupation des Theaters und des Dialogs, der den Film mit dem Ton etwas erwürgt hat. Da könnten wir noch etwas wieder gut machen. Also gewissermaßen etwas neu entdecken, was die Welt von Leuten wie H.B. Warner, Fritz Lang und von D.W. Griffith so besonders macht. Das geht aber nur für eine kurze Zeit und nur mit der Zustimmung des Zuschauers. Wenn ich das die ganze Zeit mache, positioniere ich mich gegen Hollywood und Hollywood hat die Welt doch sehr geprägt.

Die kleine Form und besonders die Methode der Konstellation, die wir auch in den Minutenfilmen erkennen, stammen unverkennbar aus der Tradition der Kritischen Theorie Frankfurter Prägung. Mit Formen wie dem Aphorismus, dem Fragment und dem Essay wandten sich die Frankfurter gegen geschlossene philosophische Systeme. Theodor W. Adorno schwebte für seine dynamisch-dialektische Theorie etwa bereits in seiner Antrittsvorlesung als Privatdozent im Jahre 1931 eine Philosophie vor, die “ihre Elemente in wechselnde Versuchsanordnungen bringt, bis sie zur Figur geraten, die als Antwort lesbar wird”. Sie selbst haben in den 1950er- bis 1970er-Jahren in Frankfurt gelebt und haben sowohl mit Adorno als auch mit seinen Schülern wie Oskar Negt oder auch Hans-Jürgen Krahl zusammengearbeitet. Kann man sagen, dass die Methode Ihrer Minutenfilm-Installation grundlegend von der Kritischen Theorie geprägt ist oder überhöhen wir deren Einfluss damit?

Das können Sie wirklich wörtlich sagen: Ich bin ein treuer Anhänger der Kritischen Theorie!

Die Kritische Theorie hatte ja immer eine Offenheit zu den Künsten hin. Also der Ausdruck des Menschen ist nicht bloß die diskursive Rede. Auch die Aufklärung braucht die Mathematik auf der einen und die Musik auf der andern Seite. Das eine ist intuitiv und das andere ist doch etwas präziser, würde ich mal sagen. Der Kosmos ist mathematisch. Aber schon Johannes Kepler sagt, es gibt eine Planetenmusik, das heißt der Kosmos besteht außerdem aus Musik. Wenn Sie so wollen, gehören diese beiden Sprachen zusammen und beim Film finden sie zueinander.

Dabei müssen Sie aber immer bei der plebejischen Öffentlichkeit verharren. Sehen Sie mal: Der Zirkus hat ja hohe Artistik, das geht bis unter die Zirkuskuppel. Aber die Künstler können auch abstürzen. Dann haben Sie unten die Füße der Elefanten. Die sind auf dem Boden. Die werden zum Erdmittelpunkt gezogen. Da sind auch die Clowns, da sind die Bediensteten. Ich bin zum einen für die Bodenhaftung zuständig. Das ist die plebejische Öffentlichkeit. Zum anderen liebe ich aber auch die Artistik. Ich kann mich nicht davon freimachen.

Wie prägt dieses Verständnis Ihre eigene Arbeit?

Wenn Sie jetzt hier sozusagen mit diesen Rhizomen umgehen, auf der anderen Seite auf die Kürze-Würze achten, dann fällt Ihnen eine Nachricht in einer Leipziger Zeitung auf, die unter Mordgeschichten & Vermischtes ganz hinten steht, also plebejisches Sensationsinteresse hat. Der Artikel schildert den Mord eines Korporals an seiner Geliebten. Daraus wird dann der Woyzeck von Büchner, und daraus macht Alban Berg die Musteroper der Moderne. Das heißt, da haben Sie die hohe Artistik einer Oper von einer Komplexität, die bezaubernd ist. Sie geht aber zurück auf eine ganz einfache Mordgeschichte.

In der nächsten Oper von Alban Berg wird der Sopran im letzten Akt von Jack the Ripper ermordet. Ripper ist eine Erfindung der Boulevardpresse, hochplebejisch und höchst sensationslüstern. Wir finden hier die schlechtesten Eigenschaften des Menschen und der Presse. Diese vereinen sich in der Figur des Jack the Ripper und der dazugehörigen Mordgeschichte, der bis zu zwölf Prostituierte ermordet hat. Das ist jetzt wieder die literarische Kunst und die filmische ist es, diese Geschichte weiterzuerzählen.

Wir haben erforscht, dass man damals nicht wusste, wer Jack the Ripper ist. Man weiß heute, er war ein jüdischer Friseur, der nach Warschau zurückgegangen ist. Dort ist er genau in dem Alter, um ins KZ eingeliefert zu werden. Ich nehme an – das ist jetzt Literatur – und ich habe eine Geschichte darüber geschrieben, dass er um sein Leben zu retten, das einzige, was er hat, nämlich seine Monstrosität, als Verbrecher einsetzt. Das sagt er dem nächststehenden SS-Beamten. Die sind scharf darauf, die Abgründe des Menschen zu erforschen, weil sie vielleicht für den Endsieg irgendwelche Vorteile bringen. So kommt er nach Berlin. Und da kommen er und sein Verhörspezialist bei einem Bombenangriff um. Jetzt ist die hohe Frage: War das Gottes Gericht? Da sagt Prof. Rudolf Bultmann aus Marburg: Nein. Gott bedient sich keiner SS-Schergen, um seine Gerechtigkeit auszuüben.

Sie merken: Sie kommen mit dieser robusten Einfachheit der Moritat, also einer volkstümlichen, jahrmarktgebundenen Erzählweise ohne Weiteres in die Hochscholastik mit der Frage: “Wie arbeitet Gott?”, was ja keiner weiß. Dies wieder zu verbinden, das ist meine ganze Leidenschaft. Und da bin ich ausführendes Organ von Benjamin, Adorno, Horkheimer und einer ganzen Horde weiterer guter Geister.

Sie sind nicht nur Jurist, Filmemacher und Literat, sondern auch Kritischer Theoretiker. Für Ihre theoretische Arbeit haben Sie meist mit Oskar Negt kooperiert. Diese theoretische Arbeit hat sich in gemeinsam verfassten Büchern niedergeschlagen, aber sehr oft auch in einem gemeinsamen Denkprozess vor der Kamera. Wie kam es zu dieser Kooperation?

Ich habe 1968/69 die Protestbewegung in Frankfurt mit meinem Filmteam aufgenommen – ich selbst bin ein Vor-ʼ68er, eher ein ʼ62er.

Als der Sozialistische Deutsche Studentenbund – SDS – sich schon aufgelöst hatte, hat der Oskar Negt alle an einen runden Tisch zusammengebeten. Da waren nun alle Feinde der verschiedenen linken Fraktionen nochmal zusammen. Da war ich auch dabei und habe das gefilmt. Anschließend hat der Negt mich gefragt, ob wir nicht zusammen ein Buch über Öffentlichkeit machen können. Das ist der Beginn unserer Zusammenarbeit. Öffentlichkeit und Erfahrung heißt unser erstes Buch. Ich finde übrigens Öffentlichkeit ein unglaubliches Lebensmittel. Es ist unglaublich belebend. Ich habe das 1946 erlebt. 1946 kam ich aus Halberstadt, meiner Kleinstadt, nach Berlin zu meiner Mutter. Das war eine Stadt, die von vier Besatzungsmächten regiert wurde. Wie Tanger müssen Sie sich das vorstellen, wie Casablanca. Es ist eine internationale Stadt und alle vier Besatzungsmächte geben sich unheimliche Mühe. Sie sind Rivalen und jeder will der Beste sein. Das ist für mich ein städtisches Öffentlichkeitserlebnis und an dem hänge ich nach wie vor. Insofern ist Öffentlichkeit etwas, das ständig in Gefahr ist. Etwas, das Höhepunkte hat. Etwas, das in der Renaissance oder 1807 oder eben 1946 in Berlin immer mal wieder aufblüht. Und das ist eigentlich meine Arbeit.

Im letzten Herbst haben Sie zusammen mit dem Literaturhaus Berlin ein großes Festival der Kooperationen ins Leben gerufen. Auch Ihre Filme sind ohne zahlreiche Kollaborationen mit Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Intellektuellen kaum denkbar. In der Minutenfilm-Ausstellung bei argos tauchen beispielsweise öfter Kunstwerke von Katharina Grosse oder Jonathan Meese auf. Auch mit anderen wichtigen Künstlern wie Georg Baselitz, Anselm Kiefer oder Christoph Schlingensief haben Sie umfangreiche Projekte realisiert. Was bedeutet die Kooperation mit anderen Künstler*innen für Ihre eigene künstlerische Arbeit?

Wenn ich mit Anselm Kiefer, Katharina Grosse oder Georg Baselitz zusammenarbeite, dann weiß ich genau: Das, was die können, kann ich nicht, und was ich tue, ergänzt das, was sie tun. Ich lasse die Metiergrenzen sehr intakt. Aber die Zusammenarbeit, die Nahtstelle, die Berührungsstelle, die ist eigentlich das, was mich entzückt. Das ist die Quelle von Öffentlichkeit. Unvereinbarkeit, Reibung, Friktion. Das ist das Wesen der Öffentlichkeit und zwar nicht aus Streitlust, sondern gewissermaßen, wenn ich die Perspektive wechsle.

Es hat mich auch sehr bezaubert, dass mit Brüssel eine Kooperation stattfindet. Wir haben in Berlin 14 Tage eine Kooperation gemacht und daran nahm argos teil. Es ist ein schönes Gefühl, in einer anderen Sprache, in einer fremden Öffentlichkeit hier zusammenzuarbeiten. Denn ich bin ja nicht dagewesen. Ich habe so geredet wie wir jetzt hier über Zoom reden. Ich wollte schon immer mal nach Brüssel. Diese Ecke da oben. Sowohl die Niederlande als auch Belgien, das ist eine interessante Zwischenstation zwischen Norditalien und Edinburgh. Im 17. und 18. Jahrhundert entsteht in diesen drei Gegenden die Moderne.

Sie haben an anderer Stelle das Thema Krieg angesprochen – den Ukraine-Krieg –, insgesamt ist der Krieg eines der Themen, das Sie durch Ihr gesamtes Werk hindurch behandeln. Zum einen würde uns interessieren, ob Sie denken, dass Kunst sich besonders gut eignet als Mittel, um über Fragen von Krieg und Frieden nachzudenken, und zum andern würde uns auch die aktuelle Diskussion über den Ukraine-Krieg interessieren, in der Sie ja auch öffentlich sehr engagiert waren. Sie haben Offene Briefe mit unterzeichnet und sogar schon Minutenfilme zum Ukrainekrieg geschaffen ... Vielleicht können Sie beginnen mit dem Thema Krieg und inwiefern dies Ihre ganze Arbeit durchzieht …

Was mich als Autor lebenslänglich bewegt, ist eine ganz einfache Situation. Als ich 11 Jahre alt war, hatten meine Eltern die verrückte Idee, sie müssten sich scheiden lassen. Ich war strikt dagegen. Ich hab der Freundin meiner Mutter ans Schienbein getreten, ich habe getobt, war alles wirkungslos. Und 40 Jahre später hat sich das geändert und ich bin ein erfahrener Mann, der zum Beispiel Verhandlungen zu einem friedlichen Abschluss bringen kann. Meine Eltern sind leider im Elysium, sind tot, aber ich würde noch heute versuchen, sie zusammenzubringen.

Das hat mit Krieg erstmal nichts zu tun, sondern ist ein Gegenteil vom Krieg. Nun nehme ich diesen Krieg sehr ernst. Es ist der Fall des Ernstfalls. Und sehen Sie, das führt mich zur Oper, die ein Tempel der Ernsthaftigkeit ist. Da kommen wenig alltägliche Fragen, wie zum Beispiel: “Wie zünde ich meine Zigarette an?” Ich kenne keine Oper, die davon handelt. “Ach du je, mir ist der Teller hingefallen” – kommt nicht vor als Oper. Sie verhandelt ganz ernste Themen. Die Soprane kommen alle im fünften Akt um. Also da sind wirklich schon eine ganze Menge Soprane umgekommen. Die Tenöre kommen hingegen fast nie um. Das entspricht nicht der Lebenserfahrung und trotzdem ist da die Traurigkeit, die einen erfasst, in einer Oper.

Sie merken, die Oper und die Musik sind nicht Krieg. Aber es ist Ernst. Und einer meiner Vornamen ist Ernst. Ich heiße Ernst Alexander. Ernst heiße ich, ernst bin ich und ernst will ich bleiben, ein Leben lang. Das ist ein Satz aus dem Epos Herzog Ernst.

Das ist die Bedingung, aber mein Zwerchfell kann nicht ernst bleiben. Meine Augen auch nicht. Meine Sinne auch nicht. Ich mache gerne auch Quatsch. Dada liebʼ ich. Aber unter der Bedingung, dass es die Ernsthaftigkeit gibt. Und das ist der Grund dafür, dass ich meine, dass man sich mit dem Krieg sehr ernst beschäftigen muss.

Mich entsetzt, dass es im Moment in der Ukraine offenkundig aussichtslos ist, Frieden zu stiften, und zwar von beiden Seiten. Es unternimmt übrigens auch kaum einer irgendwelche Anstrengungen dafür. Der Herr Kissinger, den ich sehr respektiere und mit dem ich viele Interviews geführt habe, war einer der wenigen, die sagten: An einem bestimmten Punkt des Unglücks angekommen, kommt es nicht darauf an, wer Recht und wer nicht. Man soll nur Frieden schließen. Das Elend beenden. Auch wenn das was kostet, irgendeinen Flusslauf oder eine Landesgrenze, dann kann das nicht entscheidend sein. Man kann nicht beliebig Menschen opfern für die Gerechtigkeit der Verhältnisse. Die Frage, ob eine Nato-Grenze dahin muss, wo deutsche Truppen 1942 standen, nämlich östlich von Charkow, das weiß man nicht. Deshalb muss nicht etwa Russland einen Überfall machen und Kriege führen. Die Frage nach Recht und Unrecht, die würde ich nur in einem Prozess entscheiden. Es kommt aber gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, etwas zu finden, das den Krieg zum Stolpern bringt. Der Krieg ist ein geschwätziger Dämon, der dauernd Gründe findet, sich zu verlängern. Clausewitz hat das sehr genau und sehr präzise und auch philosophisch korrekt beschrieben. Und mit der Sorgfalt von Clausewitz, mit der Sorgfalt und der Achtung vor den Menschen, die in Kriegen schon alle gestorben sind, können wir als ernsthafte Menschen damit umgehen.

Den Krieg zu beseitigen, das geht durch Wegwünschen nicht. Deshalb bin ich auch kein einfacher Pazifist.

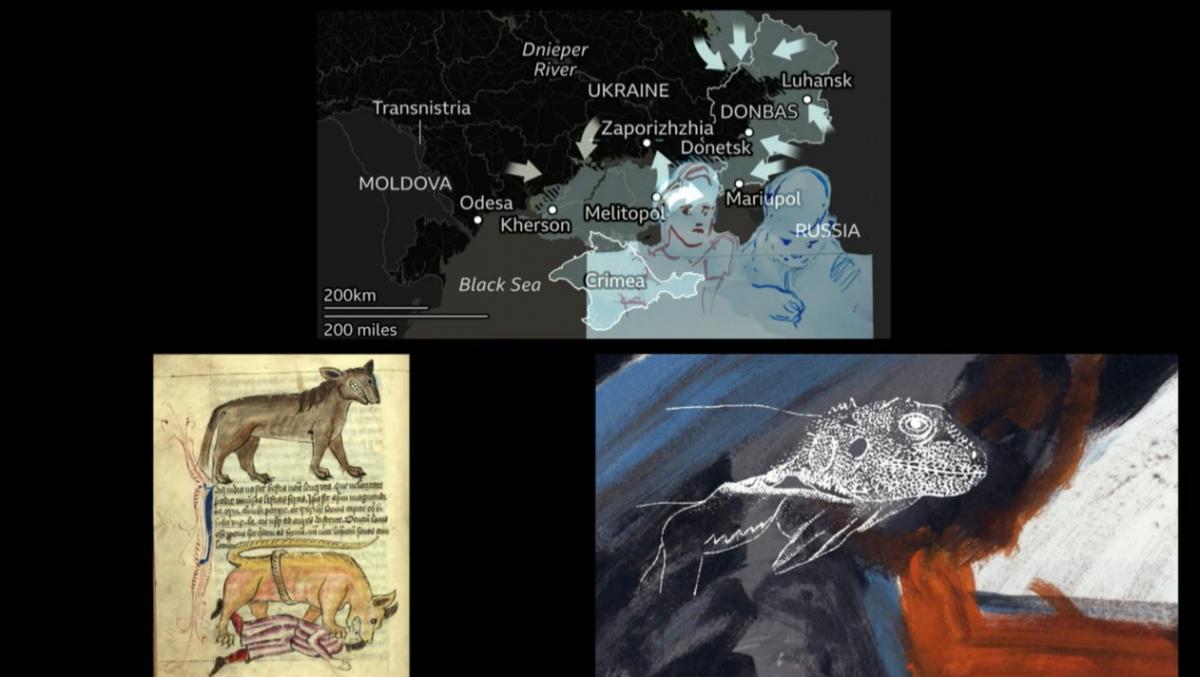

Es ist auf jeden Fall sehr couragiert, Ihre antimilitaristische Position so stark zu machen. In der westeuropäischen Öffentlichkeit findet man das momentan doch viel zu wenig, hat man den Eindruck. Sie haben uns im Vorfeld auch einen Minutenfilm zum Thema Ukrainekrieg geschickt. In diesem werden Bilder von Tieren auf aktuelle Medienbilder des Krieges gelegt. Was hat es damit auf sich?

Die Tierbilder stammen aus dem Lieblingsbuch von Walter Benjamin. Das ist ein Buch von 1824. Der Verleger war übrigens auch derjenige, bei dem Kleist 1807 sein Journal Phöbus unterbringen wollte. Der hat von 1807 bis 1824 jede Woche drei Bogen mit Bildern von Tieren auf Deutsch und Französisch herausgegeben. Das sammelte sich dann und das sind inzwischen zwölf Bände. Das war das Lieblingskinderbuch von Walter Benjamin. Er hat es sich als Erwachsener 1918 noch einmal gekauft und immer mit sich geführt.

Ich füttere hier also Botschaften aus dem Passagen-Werk und aus dem Interessenbereich von Benjamin in aktuelle Bilder rein – und zwar auf unrealistische Weise. Die dürfen nicht klein und vermittelt sein, sondern kommen einfach aus einer anderen Welt. Das ist der Blick von 1824 – oder besser 1807, sagen wir mal, der Blick der Brüder Grimm oder von Benjamin auf unsere Gegenwart. Und der gibt schwer zu denken. Das ist der Sinn solcher Miniaturen. Darum schätze ich die Minutenfilme so.

Können Sie Genaueres zu der Wahl der Tiere aus dem Buch als Kommentar auf die heutige Situation sagen?

Fangen wir an mit der Chimäre, das ist ein antikes Tier. Ein Löwe und auf seinem Rücken ist er ein Widder, sein Schwanz ist eine Schlange. So ein Tier ist auf einem der Bögen in Bertholds Bilderbüchern für Kinder abgebildet. Hier ist es zu sehen mit dem Hintergrund Kyiv bei Nacht. Auf einem anderen Bild sehen Sie eine Schlange, die ist auch aus diesem Buch. Und schauen Sie, wie die sich aufrichtet und der Rauch der Explosion sich auch aufrichtet. Natürlich ist das nicht, denn ich weiß genau, so eine Schlange gibt es nicht. Auch die Chimäre gibt es ja nicht. Aber ob es die in unserem Seelenleben nicht gibt oder ob nicht der Krieg so was Ähnliches ist, das wissen wir alle nicht.

Auch die Musik hat eine ganz besondere Bedeutung in dem Minutenfilm, scheint uns …

Ach ja, das Stück ist von Georg Philipp Telemann: Emma und Eginhard. Karl der Große hatte eine Tochter und die verliebte sich in Eginhard, seinen Schreiber, der aber bürgerlich war. Es soll nicht herauskommen, dass er bei ihr übernachtet hat. Aber es ist Schnee gefallen und man würde jede Fußspur sehen. Also nimmt sie ihn auf den Rücken und trägt ihn von dannen. Das ist die Geschichte. Die hat Telemann zu einer Oper gemacht, in der das dramatisiert ist. Das Paar wird fast hingerichtet, aber zum Schluss begnadigt. Im Film hören wir den Trauermarsch aus der Oper. In der zweiten Hälfte habe ich Unsterbliche Opfer verwendet. Es ist das Musikstück, das in der Zweiten Internationale, immer wenn große Tote starben, gespielt wurde. Die erste Musik bedeutet einfach, es ist traurig. Das Töten sollte nicht weitergehen und das zweite ist im Grunde unpassend, und es gibt glaube ich auch ein Bild, auf dem Lenin auf dem Denkmalsockel etwas traurig guckt. Darauf ist das gemünzt.

Ich hole mir mit diesen kurzen Formen die Erlaubnis beim Zuschauer, dass ich solche Gegensätze, die ja nicht völlig politisch korrekt sind, zeige. Durch die Minutenfilme kann ich mir das leisten, dass er seine Zustimmung verweigert. Ohne die Zustimmung von Zuschauern gibt’s keine Künste. Beim Film erst recht nicht. Ich muss höflich sein und das tue ich, indem ich mich kurz halte und indem ich diese Formen so anwende, dass sie nicht erklärungsbedürftig sind, sondern allenfalls eine Frage auslösen. Deswegen steht auch nicht hinten, was das für eine Musik ist.

Sie sind in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Dennoch scheinen Sie unermüdlich. Woran arbeiten Sie momentan und zu welchen Themen?

Ich hab noch viele andere Filme. Ich mache jede Woche neue. Ich bin immer Mittwoch, Samstag und Sonntag in meinem Studio bei einer Filmfabrik, wo Zelluloid und Digitalität Nachbar neben Nachbar ist. Da arbeite ich dann mit meinen Mitarbeitern und mache kleine Filme, die, wenn sie sich addieren, als Sammlung zehn Stunden lang sind. Die Themen sind immer dieselben. Es ist einmal das Thema Arbeit, das mich fesselt, weil der Mensch sich durch seine Arbeit konstituiert. Zweitens das Thema Libido, also die zärtliche Kraft in uns. Das Labyrinth der zärtlichen Kraft. Das ist das zweite Thema. Das dritte ist Lebenszeit als Währung und die Zeiten außerhalb unseres Schneckenhauses “Lebenslauf”. Also so eine kleine Partie im Weltall, 600 Lichtjahre lang. Ein und dasselbe kosmische Wetter, im Sternenbild des Perseus, das hat schon eine überlegende Ruhe. Gemessen an unserem Leben. Und in den Formen der Generationen erkennen wir das wieder. Nun sind wir zurück bei dem Schnellläufer. Dies ist ja in uns. Wir sind ganz alte Lebewesen und wie gesagt, es ist die kosmische Zeit, das unendlich Kleine. Wie meinetwegen das Virus, das da an unsere Tür klopft, da geht es ja noch kleiner bis Planck-Länge runter. Es gibt eine Welt außerhalb von uns und das ist eine Tröstung. Das ist auch die Wirklichkeit.

Das Staunen der Tiere / Trauer der Kreatur (Alexander Kluge, 2022) – neuen Minutenfilme

“Alexander Kluge: Minutenfilme #5” läuft vom 24. September bis 18. Dezember 2022 im argos centre for audiovisual arts, in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Berlin und Goethe-Institut Brüssel.

Anlässlich der Ausstellung publizierte Sabzian auch einen neuen Minutenfilme.

Bilder aus Das Staunen der Tiere / Trauer der Kreatur (Alexander Kluge, 2022)