Profil d’Orson Welles

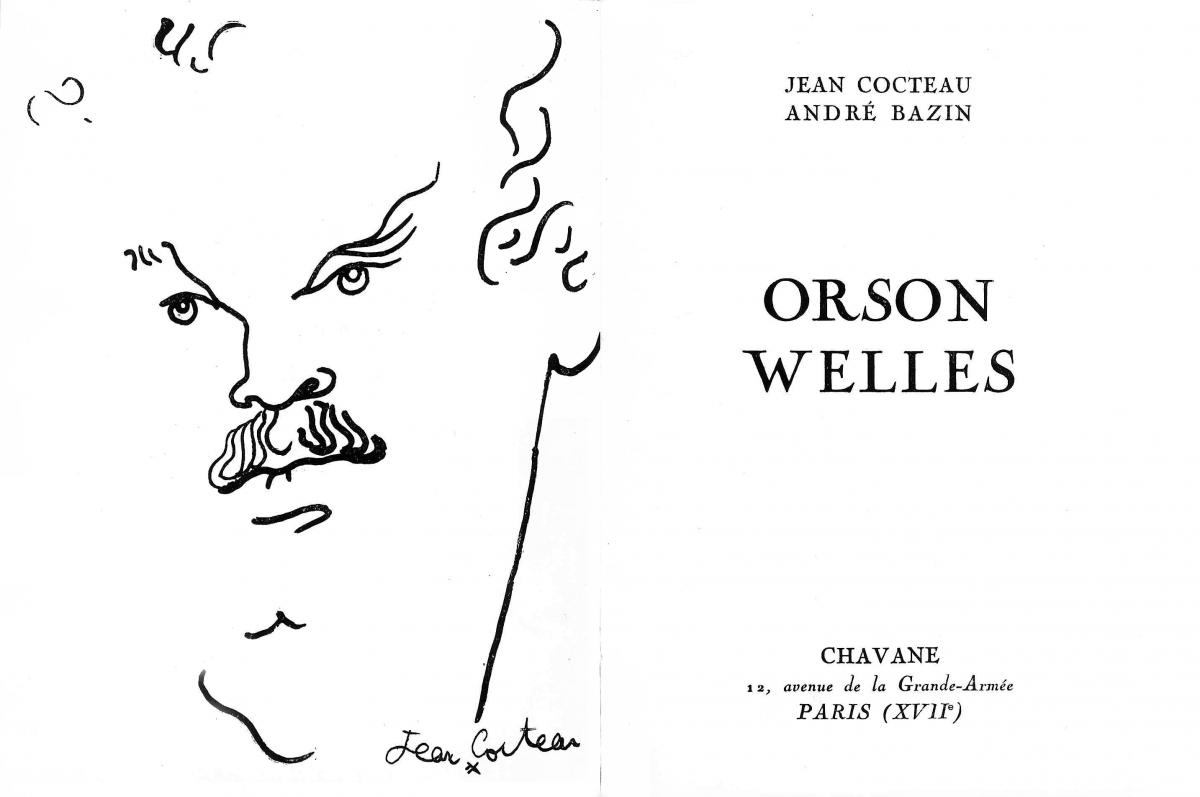

André Bazin publia son livre Orson Welles, chez Chavane, en 1950, et demanda à Jean Cocteau d’en écrire l’introduction. Ce dernier prit à coeur cette invitation et tenta de faire l’esquisse du profil d’Orson Welles, son collègue et ami. Nous avons annoté le texte afin d’expliciter certaines références faites par Cocteau. Le dessin de Cocteau est repris de l’édition originale.

J’ai connu Orson Welles en 1936 à la fin de mon Tour du Monde.1 C’était à Harlem, au Macbeth joué par des Noirs, spectacle étrange et magnifique où m’avaient conduit Glenway Wescott et Monroe Wheeler.2 Orson Welles était un tout jeune homme. Macbeth devait encore nous réunir au Festival de Venise en 1948. Chose curieuse, je ne formais aucun lien entre le jeune homme du Macbeth noir et le cinéaste célèbre qui allait me montrer un autre Macbeth (son film) dans une petite salle du Lido.3 C’est lui, dans un bar de Venise, qui me rappela que je lui avais fait remarquer jadis que le théâtre escamotait d’habitude la scène de somnambulisme alors que c’était, à mes yeux, la scène capitale.

Le Macbeth d’Orson Welles est un film maudit, dans le sens noble du terme que nous employâmes pour éclairer la lanterne du Festival de Biarritz.4

Le Macbeth d’Orson Welles laisse les spectateurs sourds et aveugles et je crois bien que les personnes qui l’aiment (et dont je me vante d’être) se comptent. Welles a très vite tourné ce film après d’innombrables répétitions. C’est-à-dire qu’il voulait lui conserver son style de théâtre, cherchant à prouver que le cinématographe peut mettre sa loupe sur toutes les oeuvres et mépriser le rythme qu’on s’imagine être celui du cinéma.5 Cinéma est une abréviation que je réprouve à cause de ce qu’elle représente. A Venise, nous entendîmes sans cesse répéter ce leit-motiev [sic] absurde : « C’est du cinéma » ou « Ce n’est pas du cinéma. » On ajoutait même : « Ce film est un bon film, mais ce n’est pas du cinéma. » On devine que nous en faisions de gorges chaudes et, qu’interrogés ensemble par la radio, Welles et moi répondîmes qu’il nous serait agréable de savoir ce que c’était qu’un film cinéma et que nous ne demandions qu’à apprendre la recette pour la mettre en pratique.

Le Macbeth d’Orson Welles est d’une force sauvage et désinvolte. Coiffés de cornes et de couronnes de carton, vêtus de peaux de bêtes comme les premiers automobilistes6 , les héros du drame se meuvent dans les couloirs d’une sorte de métropolitain de rêve, dans des caves détruites où l’eau suinte, dans une mine de charbon abandonné. Jamais une prise de vue n’est hasardeuse. L’appareil se trouve toujours placé d’où l’oeil du destin suivrait ses victimes. Nous nous demandons parfois dans quel âge ce cauchemar se déroule, et, lorsque nous rencontrons, pour la première fois, Lady Macbeth, avant que l’appareil ne recule et ne la situe, nous voyons presque une dame en robe moderne couchée sur un divan de fourrure auprès de son téléphone.

Dans le rôle de Macbeth, Orson Welles nous offre un tragédien considérable, et si l’accent écossais, imité par des Américains, peut être insupportable aux oreilles anglaises, j’avoue qu’il ne me gênait pas et qu’il ne m’eut même pas gêné si j’eusse possédé parfaitement la langue anglaise, parce que l’on pourrait s’attendre à ce que des monstres bizarres s’exprimassent dans une langue monstrueuse où les mots de Shakespeare restent ses mots.

Bref, je suis mauvais juge et meilleur juge qu’un autre en ce sens que, sans la moindre gêne, je n’appartenais qu’à l’intrigue et que mon malaise venait d’elle au lieu de venir d’une faute d’accent.

Ce film, retiré par Welles de la compétition de Venise et projeté par Objectif 497 , en 1949, à la salle de la Chimie, rencontre partout une résistance analogue. Il résume le personnage d’Orson Welles qui méprise les habitudes et ne connaît le succès que par ses faiblesses auxquelles le public s’accroche comme à des planches de salut. Parfois son audace est d’une telle veine, porte un tel signe de chance, que le public se laisse vaincre, comme, par exemple, dans la scène de Citizen Kane où Kane casse tout dans la chambre, dans celle du labyrinthe de miroirs de La Dame de Shanghaï.

Il n’empêche qu’après le rythme syncopé de Citizen Kane, le public s’attendait à une longue suite de syncopes et que la beauté calme des Ambersons le déçut. Il était moins facile de suivre d’une âme attentive le chien et loup des méandres qui nous conduisent de l’image insolite du petit garçon milliardaire, semblable à Louis XIV, à la crise de nerfs de sa tante.

Welles s’intéressant à Balzac, Welles psychologue, Welles reconstituant les vieilles demeures américaines, voilà qui choquait les maniaques du jazz et du gitterbug. Ils retrouvèrent Welles avec l’assez confuse La Dame de Shanghaï, le reperdirent avec Le Criminel et ces montagnes russes nous conduisent jusqu’à la minute où Orson Welles vint de Rome habiter Paris.

Orson Welles est une manière de géant au regard enfantin, un arbre bourré d’oiseaux et d’ombre, un chien qui a cassé sa chaîne et se couche dans les plates-bandes, un paresseux actif, un fou sage, une solitude entourée de monde, un étudiant qui dort en classe, un stratège qui fait semblant d’être ivre quand il veut qu’on lui foute la paix.

Il semble avoir employé mieux que personne l’allure nonchalante de la véritable force qui feint d’être à la dérive et se dirige d’un œil entrouvert. Cet air d’épave qu’il affecte parfois et d’ours ensommeillé le protège contre la fièvre froide et remuante du milieu cinématographique. Méthode qui lui a fait prendre le large, quitter Hollywood et se laisser porter vers d’autres compagnes et d’autres perspectives.

Lorsque je quittai Paris pour New York, le matin de mon départ, Orson Welles m’envoya un automate, un admirable lapin blanc qui remuait les oreilles et battait du tambour. Il m’évoqua le lapin battant du tambour dont Apollinaire8 parle dans la préface Picasso-Matisse de l’exposition Paul Guillaume9 et qui lui représente la surprise au détour d’un chemin.

Ce jouet somptueux c’était le vrai signe, la vraie signature de Welles et, lorsqu’il m’arrive d’Amérique un Oscar qui représente une dame dressée sur la pointe des pieds ou qu’on me remet, en France, la petite Victoire de Samothrace10 , je songe au lapin blanc d’Orson Welles comme à l’Oscar des Oscars et à mon véritable Prix.

L’idiome du cinématographe, je le répète, n’est pas en paroles. La première fois que je projetai Les parents terribles dans la salle San Marco à Venise, en marge du festival d’où j’aurais dû retirer L’aigle [à deux têtes], comme il avait retiré Macbeth, nous étions assis côte à côte. Il devait mal comprendre le texte ; mais à la moindre nuance de mise en scène, il me serrait le bras de toutes ses forces. La projection était médiocre et, par la faute d’un ampérage trop faible, on distinguait peu les figures, si importantes dans un tel film. Comme je m’en excusais, il me dit que la beauté d’un film dépassait les yeux et les oreilles et ne relevait ni du dialogue, ni des machines, qu’il devait pouvoir être mal projeté, mal entendu, sans que cela nuise à son rythme.

Je l’approuve. Parfois, dans Magnificent Ambersons, par exemple, il pousse cette opinion jusqu’à chercher l’antidote contre le charme dans une photographie ingrate. Mais, après Les parents terribles, au café Florian, place Saint-Marc, nous convînmes qu’il ne fallait pas tomber d’un charme dans l’autre et ne pas calculer à l’avance les prestiges de la patine, ce qui reviendrait à peindre tout de suite de vieux tableaux.

En fait, Welles ni moi n’aimons parler de notre travail. Les spectacles de la vie nous en empêchent. Nous pouvions demeurer longtemps immobiles et regarder l’hôtel s’agiter autour de nous. Cette immobilité démoralisait fort les hommes d’affaires affairés et les spécialistes nerveux du cinématographe. Elle ressemblait au supplice des gondoles alors que les hommes d’affaires affairés et les spécialistes nerveux doivent y descendre et se soumettre à leur cadence. Nous fûmes assez vite observés d’un œil torve. Notre calme devenait de l’espionnage. Notre silence effrayait et se chargeait d’explosifs. S’il nous arrivait de rire, c’était atroce. J’ai vu les hommes graves passer en toute hâte devant nous dans la crainte de quelque croc-en-jambe. On nous accusait d’un crime de lèse-festival : celui de faire bande à part.

C’était si peu réel, si proche d’une hypnose collective, que Welles et moi n’arrivons pas à nous rejoindre à Paris.

Ses démarches sont d’un côté, les miennes de l’autre. S’il entre dans un restaurant, le patron lui apprend que je viens d’en sortir et vice-versa. Nous détestons le téléphone. Bref, nos rencontres deviennent ce qu’elles doivent être : un miracle. Et ce miracle se produit toujours quand il le faut.

Je laisse à Bazin le soin de vous parler en détail d’une oeuvre multiple qui ne se limite pas au cinématographe, où la presse, la farce des Martiens11 , les mises en scène au théâtre de Jules César et du Tour du Monde en 80 jours tiennent une large place. Je voulais donner une esquisse du profil d’un ami que j’aime et que j’admire, ce qui est un pléonasme en ce qui concerne Orson Welles, puisque mon amitié et mon admiration ne forment qu’un.

- 1Jean Cocteau et Marcel Khil firent le tour du monde en 80 jours en 1936, relevant ainsi le défi posé par Phileas Fogg, dans Le tour du monde en quatre-vingts jours, livre célèbre de Jules Verne (paru en 1874). Cocteau relate les aventures de ce périple dans Mon premier voyage.

- 2Glenway Wescott (1901-1987) est un écrivain américain et une figure importante dans le monde littéraire parisien des années 1920, grâce à son contact avec l’auteure américaine Gertrude Stein. Wescott entretint une relation de long terme avec Monroe Wheeler (1899-1988), un éditeur américain et ancien directeur du MOMA, à New York.

- 3Le Lido de Venise (Lido di Venezia) est un cordon littoral situé dans la région de Vénétie, en Italie du Nord. Le Lido renvoie, également, à la Biennale de Venise.

- 4Le Festival du Film Maudit eut lieu à Biarritz en 1949 et 1950, et fut organisé par le ciné-club Objectif 49 (voir référence 7). Le festival eut pour mission la diffusion de films qui se voyaient confrontés à la censure (économique), et annonce de cette façon la Nouvelle Vague.

- 5Cocteau, Bresson et d’autres cinéastes utilisaient le terme « cinématographe », pour distinguer leurs créations de ce qu’on appelait à l’époque du « cinéma ». Le « cinéma » était en fait un « film qui relève du théâtre », alors que le « cinématographe » prônait être « une écriture avec des images en mouvement et des sons ». Bresson écrit dans son livre Notes sur le cinématographe (1975) : « Sur les planches un cheval, un chien qui n’est pas en plâtre ou en carton, cause un malaise. Au contraire du cinématographe, chercher une verité dans le réel est funeste au théâtre. » Et : « Les échanges qui se produisent entre images et images, sons et sons, images et sons donnent aux personnes et aux objets de ton film leur vie cinématographique, et, par un phénomène subtil, unifient ta composition. » Le « cinématographe » était aussi un appareil inventé par les frères Lumière. Cet instrument servait, à la fois, de caméra (de prise de vue) et de projecteur.

- 6Les habits des premiers automobilistes consistaient en une sorte de « peau », afin de protéger contre le froid. La conduite en voiture était considérée comme un sport de plein air, et pour lequel le port de vêtements protecteurs était indispensable.

- 7Jean Cocteau était un des instigateurs du projet Objectif 49, un ciné-club fondé en 1948. La mission du club consistait en la promotion de films d’avant-garde ; à peine sorti de la guerre, on voulait couper court avec le passé : il fallait repenser le cinéma. Firent également partie du club : André Bazin, Robert Bresson, René Clément, Jacques Doniol-Valcroze, Jean Grémillon, Raymond Queneau…

- 8Guillaume Apollinaire, pseudonyme de Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary Kostrowicki (1880-1918), était un poète et écrivain français.

- 9Paul Guillaume (1891-1934) était un marchand d’art français.

- 10La Victoire de Samothrace est une sculpture grecque, représentant la déesse Nikè, personnification de la victoire. Elle est, actuellement, conservée et exposée au Musée du Louvre.

- 11On renvoie à la dramatique radio, La Guerre des Mondes, écrite et racontée par Orson Welles, et diffusée le 30 octobre 1938. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de H. G. Wells, racontant l’histoire d’une attaque de la Terre, par des extraterrestres. L’émission aurait causé un vent de panique parmi les auditeurs, qui croyaient écouter un bulletin d’informations, et qui ont pris l’histoire fictive pour de la réalité. Cela établit la notoriété d’Orson Welles.

Notes et commentaires de Gerard-Jan Claes et Nefertari Vanden Bulcke

Image (1) du livre Orson Welles (1950) d’André Bazin

Image (2) Jean Cocteau et Orson Welles à la Mostra de Venise en 1948