Insoumission aux circonstances du moment

À la fin de son précédent long métrage, Lou n’a pas dit non, Anne-Marie Miéville exprimait un vœu : « L’amour ne sera plus le commerce d’un homme et d’une femme, mais celui d’une humanité avec une autre. » Ce vœu, qu’elle rêve de voir s’accomplir dans notre monde qui, chaque jour, s’en éloigne plus sûrement, elle tente d’en comprendre le sens, la force prodigieuse et les effrayantes limites, dans son nouveau film, dont le titre, en lui-même, impose malgré tout une confiante conviction que précisent à la fois, d’éminents philosophes donnés comme experts chargés d’un débroussaillage de la question et la vie d’un couple chargé d’en opérer, jour après jour, la démonstration.

Un tel projet qu’expliquent les actes, et d’abord les mots capables de le définir, ne pouvait trouver sa difficile signification qu’à travers un discours à lire comme un poème et non à la façon d’une histoire où s’emboîtent des aventures. Chaque phrase, dont apparaissent, en même temps ou l’une après l’autre, des vérités contradictoires, naît d’abord d’un long dialogue de Platon : Calliclès et Socrate, que jouent deux femmes, se chamaillent de la cuisine au salon, pour savoir ce qui distingue les bons des mauvais. C’est à dire, par conséquent, le Bien du Mal. Cette discussion, que le spectateur peut tenir d’une simple philosophie oiseuse, gagne pourtant sa raison d’être dans l’ensemble puisqu’elle en offre la tonalité, puis la perspective. À certains égards, en effet, contrairement aux habitudes, lassantes à force d’être bêtement répétitives, ce film dévoile ses profondes structures (et non son presque inexistant romanesque) par une sorte de lecture à l’envers ; ce que dit la troisième partie au cours d’une expression de la difficile affectivité vécue en couple renvoie à la première, elle- même éclairée après coup par la deuxième. Celle-ci, monologue d’Hannah Arendt (la Nature du totalitarisme), parle de l’isolement, qui n’est pas la solitude, puisque dans la solitude nous ne sommes jamais seuls, mais toujours deux en un, et que nous ne devenons un que grâce aux autres.

Cette relation à ce qui nous entoure, la nature ou les humains, surgit de chaque plan, parce que ce qui s’empare est issu d’une orchestration générale, de même que dans un tableau la tache de couleur, le trait, l’espace vide ordonnent l’agancement de la représentation et s’y perdent.

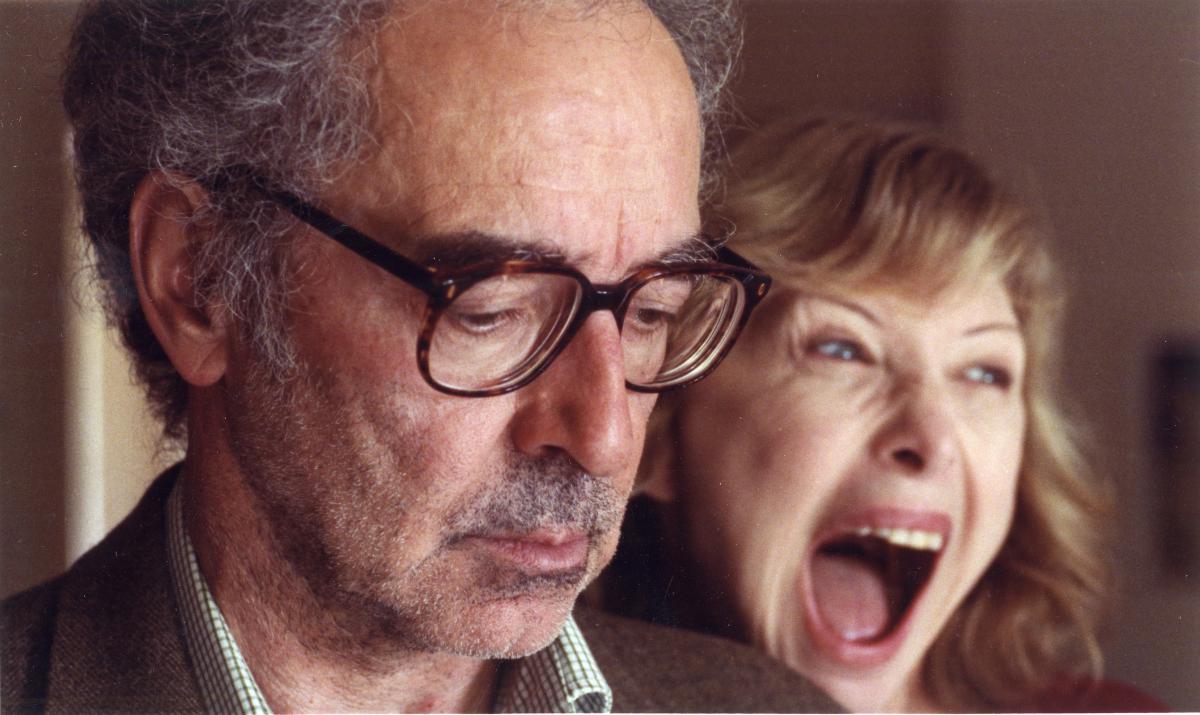

L’auteur engage le cinéma très au-delà des charmes d’une lecture divertissante, ce qui ne l’empêche aucunement d’y glisser, par la mise en scène, les situations, le travail des interprètes, l’accent aigu de pointes d’humour. Hélas, une telle recherche (proche de celle des Straub en particulier, de Godard et de quelques rares inventeurs de forme) qui devrait extraire le septième art de sa gangue de certitudes rassurantes économiquement soutenues par l’Etat et les commerçants demeure un exploit. Les commissions helvétiques de l’aide à la production ne l’ont évidemment (bornées et autosatisfaites) pas soutenue. Et il a fallu dégager des trésors d’imagination pour que se mette en place la possibilité d’un tournage pauvre et, simultanément, personnel, précis, insoumis aux lois dictées par les circonstances d’une société qui réduit l’art à l’argent, preuve de sa régression intellectuelle et surtout spirituelle.

Anne-Marie Miéville, pendant un bref avant-propos, le montre en rapportant les propos qu’échangèrent, sans doute, les juges qui, devant son scénario, discutèrent de l’appui qu’elle demandait. Les remarques tombées de leur bouche, de l’ordre de l’esthétique et de l’économie (pas de fil rouge entre les parties, la faiblesse des budgets) se terminent sur un constat qui porte loin, du présent vers l’avenir : « la poésie, c’est fini ! » Ce film témoigne que ce n’est pas vrai... pour le moment.

Originally published as ‘Insoumission aux circonstances du moment” in Le Matin Dimanche, 6 April 1997.