Entretien avec Jacques Rivette

Jacques Rivette est l’auteur de quatre films (ou de cinq, s’il est permis de compter le dernier, comme on le verra, pour double) : Paris nous appartient [1961], La religieuse [1966], L’amour fou [1969] et Out/Spectre [1971/1974]. Les deux premiers se rattachent, en schématisant quelque peu, au cinéma classique : dominance d’une dramaturgie préexistant au tournage, du dialogue écrit, du découpage « réglé », etc. Les suivants déplacent radicalement les pouvoirs et la fonction traditionnellement accordés au metteur en scène : le scénario n’y est plus un programme à exécuter, une partition à transcrire, mais une sorte de vaste piège fictionnel, à la fois ouvert et rigoureux, chargé d’orienter l’improvisation (des comédiens, des techniciens), de la soumettre à des « passages obligés » ou de l’abandonner à une dérive qui ne trouvera son ordre, sa scansion, sa distribution, qu’au montage final, dans un jeu ultime entre la logique propre au matériau filmé (à ses virtualités, à ses résistances) et les exigences d’une organisation rationnelle, critique. Doublement critique : du matériau filmé (concret) et du schéma (abstrait) qui l’a mis en branle. Telle attitude, poussée à l’extrême de son principe, a donné, avec Out, naissance à un film-fleuve, l’un des plus longs assurément de l’histoire du cinéma : treize heures. Autant dire que dans les conditions actuelles de diffusion (et, aussi bien, de consommation de la culture la télévision étant par ailleurs ce qu’elle est...) ce film n’a été pratiquement pas vu en public, à l’exception d’une expérience, très fructueuse, à la Maison de la culture du Havre. Mais Out est un film double. Il en existe une version « courte », d’une durée approximative de quatre heures, qui n’est nullement le condensé de la version longue (comme c’était le cas, on s’en souvient, avec la version courte, désavouée par l’auteur, de L’amour fou), mais carrément la redistribution, sur d’autres partis pris, de données initiales profondément transformées : un autre film, miroir brisé du premier, l’éclairant, l’obscurcissant, le contestant, en proposant d’autres parcours ou axes de lecture, pour qui a vu les deux, mais pouvant fonctionner aussi de manière parfaitement autonome.

Un tel exemple, aussi systématique (celui de deux films différents issus d’un même matériau de départ) est, à notre connaissance, unique. Il va sans dire que l’entretien qu’on va lire se justifie, avant tout, par l’intérêt de la démarche même de Rivette, puisque les lecteurs de La N. C. n’auront vu ni Out (treize heures), ni Spectre (quatre heures). Mais à travers ces deux films, par force absents, pour l’instant, comme objets de référence concrets de l’entretien, c’est toute une problématique, aujourd’hui capitale, qui se dessine, et que Rivette est l’un de ceux à avoir poussé, théoriquement et pratiquement, le plus loin : celle au cinéma (après Rouch, Perrault, quelques autres), ou en musique (Cage, Stockhausen) des rapports entre préméditation et improvisation, liberté et contrainte (entre aléa et programmation) ; celle d’une fonction autre (déplacée, sinon moindre) de l’auteur et de ses collaborateurs, techniciens ou comédiens ; celle de nouvelles formes fictionnelles issues de telle démarche ; celle du cinéma « direct », de ses pouvoirs, de ses limites et de son enjeu ; celle du montage ; celle, plus généralement, de la « représentation ». Il y a plus. La réflexion de Rivette se soutient d’un rapport approfondi, systématique, à la totalité du cinéma existant, à la fois comme héritage, sans cesse réévalué, remis en perspective (de Feuillade et Griffith à Godard et Resnais) et comme environnement culturel (le cinéma qui se fait). Dans cette perspective, cet entretien vise à introduire une réflexion, qui se poursuivra, sur l’histoire et l’évolution des formes. Ces considérations générales expliquent l’économie particulière du texte qui suit. La première partie en est consacrée à Out (et à la problématique globale que ce film met en lumière). La seconde partie, plus généralement, au cinéma d’aujourd’hui, à ce qui, dans le cinéma d’aujourd’hui, esquisse, pour Jacques Rivette ce que Pierre Boulez appellerait une « ligne de faîte » (Jancsó, Fellini, Straub, Tati, Bergman, etc.).

Jean-André Fieschi

La Nouvelle Critique : Quelle est l’origine de Out ? (Sa place, par rapport à vos précédents films ?) Quelle est la part de doute, de certitude – ou, aussi bien, de préméditation et d’aléas – au départ d’une telle entreprise ?

Jacques Rivette : C’est une sorte de synthèse brusque, et volontairement brusquée, de choses contradictoires, à quoi je pensais plus ou moins, depuis plus ou moins longtemps.

Il y avait l’envie, que j’avais eue avant La religieuse, et qui avait été accentuée par le tournage de La religieuse, de faire un film qui, au lieu d’être axé sur un personnage central donné comme la conscience réfléchissant tout ce qui se passe dans l’action, soit au contraire un film sur une collectivité, sur un groupe, je ne savais pas exactement sous quelle forme. Une des seules choses que je savais est que cela devait se passer, non pas à Paris, mais dans une petite ville de province.

Un groupe de jeunes gens et de jeunes filles, qui fluctue, ça se serait passé sur trois mois, six mois, un an, avec l’idée théorique – et même un peu trop théorique – que c’était fait sur des variations à l’intérieur du groupe, si bien qu’éventuellement, à la fin du film, il y avait d’autres personnes qu’au début, tous les membres du groupe avaient changé, et leurs rapports étaient devenus complètement différents, le groupe même était devenu autre chose. Finalement l’idée est restée en l’air parce que je ne suis pas arrivé du tout à trouver le point d’ancrage.

J’avais une seconde envie, en contradiction avec la première, qui m’est venue beaucoup plus tard, en pensant peut-être à Méditerranée [1963]1 et à ce genre de films. C’est venu certainement aussi en pensant à Quelque chose d’autre [O necem jinem, 1963]2 , et aux autres films faits sur ce principe de récits parallèles. C’était l’envie de faire un film qui serait fait, non pas de deux, mais de plusieurs films entrecroisés, des séries... J’avais été frappé, bien que ce ne soit pas un bon film, ou à cause de cela, je n’en sais rien, par La vie conjugale [Jean-Marc ou La vie conjugale, 1964 / Françoise ou La vie conjugale, 1964]3 de Cayatte. Ce qui m’avait plu, c’est que lorsqu’on voyait le premier film, on le trouvait très mauvais, et quand on voyait le deuxième, on commençait à s’y intéresser, mais surtout, voir le deuxième donnait envie de revoir le premier. Et j’avais eu très envie de faire une série de films qui se seraient renvoyés les uns aux autres.

Je suis parti sur toutes ces idées-là, et lorsqu’on a commencé à tourner, c’était avec l’intention de filmer une matière à partir de personnages distincts, donc quatre « fils » complètement différents au départ, sans savoir – j’aurais dû le savoir, mais j’avais évité de me poser la question – comment je monterais cette matière. Peut-être, à l’arrivée, cela devrait être monté sous forme de films indépendants les uns des autres, renvoyant les uns aux autres, pour reprendre le principe de La vie conjugale, mais au lieu que ce soient deux films qui soient le pile et face d’une même histoire, ç’aurait été au moins trois films qui auraient dû avoir des rapports qui ne soient pas de positif à négatif, d’endroit et d’envers... Mais ce n’était pas un projet précis, architecturé, c’était au contraire une sorte de magma d’envies plus ou moins anciennes, ayant coagulé comme cela.

Plusieurs films en un

Bref, huit jours avant le tournage, il a quand même fallu trouver un système d’écriture. Ça faisait partie d’un état d’urgence, pour ne pas gâcher les six semaines prévues dans le devis : il fallait donc avoir un plan de tournage. J’ai passé deux jours chez Suzanne Schiffman4 , elle m’a interrogé pendant tout un après-midi en me disant : dis-moi tout ce que tu sais. Alors je lui ai dit ce que je savais en gros, les personnages, je me souvenais de ce qu’avait dit chaque acteur, ce qu’il avait envie de faire, ce dont on avait parlé avec chacun d’eux5 .

Suzanne a noté toute cette matière, a griffonné sur un cahier pendant 30 à 40 pages, et puis on s’est regardé, et on s’est dit qu’est-ce qu’on va faire de tout ça ? On a essayé de prendre personnage par personnage, ça ne donnait rien, et brusquement, je crois que c’est elle qui a eu la grande idée : il faut faire une fausse chronologie, puisqu’une histoire se passe de toute façon dans le temps, on indique un certain nombre de semaines et de jours, arbitrairement, sur des lignes verticales, et les noms des personnages dans l’autre sens. À partir de ce moment-là, c’était très drôle, ça a influé beaucoup sur le film, cette espèce de grille...

La grande tentation, c’était, non pas de boucher toutes les cases, bien sûr, mais à partir du moment où on voyait sur ce papier que Colin par exemple rencontrerait untel, on se disait : tiens, pourquoi ne rencontrerait-il pas aussi untel ? L’idée que nous avions perpétuellement, ce n’était pas tant de faire se rencontrer tel personnage avec tel personnage, Colin avec Thomas, tel acteur avec tel acteur, Jean-Pierre Léaud avec Michel Lonsdale, etc. Il aurait été dommage de ne pas avoir à la fois tel et tel comédiens et de ne pas les mettre en face au moins vingt minutes pour voir s’il se passait quelque chose entre eux. Après, c’est devenu un jeu comme les mots croisés, ça s’est fait très vite d’ailleurs.

Alors que L’amour fou jouait sur deux personnes et – autour de Jean-Pierre Kalfon – un groupe de gens très cohérent en tant que groupe (étant en gros le groupe Marc’O6 de l’époque), par opposition à cela j’ai eu envie de jouer sur une distribution – au sens théâtral – plus hétéroclite, plus hétérogène ; de jouer sur l’hétérogène, et même, de mon point de vue, l’hétérogène est beaucoup moins flagrant que je ne le calculais au départ.

Et à l’arrivée, à la fin du tournage, ça ressemblait à quoi, par rapport à l’idée (ou aux idées) d’avant ?

Dans notre esprit, le diagramme était de l’ordre de l’éventuel, c’était la mise en route d’un film qui pouvait être encore plus long et qui pouvait être continué, où l’on nouait les fils d’une intrigue qui pouvait se poursuivre, et d’autres personnages pouvaient encore arriver plus tard... On avait fait une liste éventuelle de tous les acteurs qui seraient peut-être intéressés de jouer dans une entreprise de ce genre... La fin était volontairement en blanc, j’avais demandé à Suzanne de faire le plan de travail de telle façon qu’on ne soit pas prisonnier de cette grille pour tout ce qui concernait la fin, pour les derniers jours de tournage, ce qui correspondait en gros à la dernière semaine de notre tableau chronologique, de façon à pouvoir bouger, changer éventuellement par rapport à ce qui s’était passé pendant le reste du tournage. Et à la fin, j’ai eu brusquement envie, et Suzanne et les acteurs étaient finalement d’accord, au lieu de laisser l’histoire suspendue, de faire semblant de la terminer, enfin que ce soit un film relativement clos. Je me suis rendu compte que je n’aurais pas envie de tourner la suite six mois ou un an plus tard, et j’ai tourné la fin en fonction de cela, alors que quand on préparait le film, c’était au contraire dans l’optique de continuer après. Ça, c’est une première chose qui est arrivée.

Autre chose, c’est que, quand on a commencé le montage avec Nicole Lubtchansky, devant tous ces rushes7 , on a commencé par les trier suivant une chronologie sommaire. Je ne savais pas encore si je ne monterais pas suivant le principe de films différents, et finalement, en montant, on a eu très vite envie que telle scène vienne après telle autre. On s’est très vite rendu compte que ça ne se montait pas dans n’importe quel ordre, dans n’importe quel sens. Par exemple, si on mettait les unes derrière les autres les scènes de Juliet Berto, les unes derrière les autres les scènes de Jean-Pierre Léaud ou de Lonsdale – on ne l’a d’ailleurs jamais fait – il était évident qu’il fallait qu’elles soient morcelées les unes par les autres, et qu’il y avait quand même une autre continuité, dans l’entrecroisement des fils, que nous devions suivre ou trouver.

Quelques mythes...

En quoi la méthode suivie se distingue-t-elle des conceptions traditionnelles, et encore dominantes, du cinéma ? Plusieurs notions plus ou moins établies sont là déplacées de façon assez radicale : celle de « metteur en scène », celle de « scénario », d’ « interprète », etc. Comment ?

Autrefois, dans une tradition dite classique du cinéma, la préparation d’un film consistait d’abord à rechercher une bonne histoire, à la développer, à l’écrire, à la dialoguer ; à partir de ça, à chercher des comédiens qui correspondraient aux personnages, ensuite à mettre en scène, etc. C’est une chose que j’ai faite deux fois, avec Paris nous appartient et La religieuse, et cette méthode-là m’est apparue complètement insatisfaisante, ne serait-ce qu’à cause de l’ennui énorme que ça entraîne. Ce que j’ai essayé depuis – après beaucoup d’autres, en suivant les précédents de Rouch, de Godard, d’autres... – c’est plutôt de tâcher de trouver, seul ou à plusieurs (je pars toujours de l’envie de tourner avec tel et tel comédien), un principe générateur qui ensuite, comme de lui-même (je souligne le comme), se développerait de façon autonome, et engendrerait une production filmique dans laquelle on pourrait après découper en quelque sorte, ou plutôt « monter », un film destiné à être projeté à des spectateurs éventuels.

Alors, là-dessous, il y a plusieurs mythes qu’il faudrait bien sûr débusquer et mettre en question les uns après les autres...

Le premier aspect sur lequel très souvent on bute, sur lequel il y a une énorme confusion, c’est la mythologie, le mythe de ce qu’on a appelé le cinéma direct, de ce qu’on a même appelé, par un abus encore plus fort, le cinéma-vérité. Bon. Je crois que ce n’est pas la peine de faire une fois de plus le procès du cinéma-vérité ; c’est un mot, une formule, qui a été donnée de façon totalement abusive, parce que même les films pour lesquels cette formule avait été inventée étaient loin de correspondre à ce que voulait laisser entendre l’étiquette. Ce n’est pas la peine de développer, gardons plutôt l’étiquette « cinéma direct » : c’est plus ambigu, c’est plus souple. On sait maintenant très bien, depuis longtemps, si on ne l’a pas toujours su, que « cinéma direct », on ne va pas dire égale « cinéma-mensonge », mais enfin n’a aucun rapport avec l’idée de vrai ou de faux, en tout cas. C’est une technique pas comme une autre, mais quand même une technique, qui produit de l’artifice par d’autres méthodes que les méthodes de la mise en scène traditionnelle, mais qui, par fonction même, produit de l’artificiel. Simplement cet artificiel n’a pas les mêmes qualifications que les autres artificiels du cinéma... Mais il n’y a pas une innocence, ou une transparence ou une spontanéité, qui serait attachée au direct.

En sachant tout cela, vous l’utilisez quand même, cette méthode ; pourquoi ?

Justement, parce que le cinéma direct devient passionnant à partir de ce moment-là. À partir du moment où on sait que c’est un créateur d’artifices (pas de mensonges, encore une fois). Mais qui, par rapport à la méthode traditionnelle, est en prise plus directe sur l’artifice même qui consiste à tourner, à mettre en scène...

Quand je dis ça, c’est sans doute grossir les choses. Il est bien évident que la frontière cinéma direct – cinéma de mise en scène, c’est une fausse frontière, c’est comme la vieille frontière Lumière-Méliès. Effectivement, on peut dire : là, il y a les deux extrémités de la chaîne, mais il n’y a pas de coupure, on passe de l’un à l’autre par toute une série de décalages, d’adaptations aux circonstances, de surprises...

De toute façon, dans les deux films que j’ai faits « depuis », je n’ai jamais eu envie d’utiliser une technique de façon brute. Au contraire, ce qui m’intéressait, et, si je fais d’autres films, la direction dans laquelle j’aurais envie d’aller, c’est de voir comment on peut, à l’intérieur de cette méthode du direct, l’utiliser de la façon la plus « impure ». Puisque enfin, pour moi, ce n’est jamais du cinéma direct proprement dit, ça reste une technique très proche de la mise en scène : d’abord j’ai toujours fonctionné avec des comédiens, à partir d’un canevas-scénario plus ou moins précis, avec une équipe technique normale ; pas du tout les conditions du direct « sauvage » comme Perrault8 ou Rouch quand il tourne La chasse au lion à l’arc...

Fictions nouvelles

Est-ce qu’il n’y a pas là une tentative de renouvellement de la fiction dans un déplacement des responsabilités de votre part sur les comédiens ?

Oui.

Il y a quand même un seuil d’intervention...

Le mythe de cette forme de cinéma, c’est la création collective qui se passe dans la gaieté, dans la spontanéité, où tout le monde « participe ». Je pense que ce n’est pas vrai. C’est au contraire quelque chose qui se passe dans une ambiance relativement tendue, parce que personne ne sait où on est, tout le monde est paumé, on est tous dans le brouillard, les comédiens, les techniciens, le cinéaste. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Je crois que la seule attitude possible dans ces cas-là – c’est ce que j’ai essayé de faire tant bien que mal – c’est de se placer dans une optique au-delà du bon et du mauvais. Il faut presque refuser sur le moment de juger ce qui se tourne. Il y a des moments où on a le sentiment de tout laisser aller en passant à la suite, et d’autres moments où, quand même, je m’accroche brusquement sur un détail : il faut que ce soit comme ça, il faut à ce moment-là que le type dise ça.

Out semble construit à l’inverse de tout principe dramaturgique établi. Les éléments proprement « fictionnels », par exemple, mettent fort longtemps à y apparaître.

On s’est posé la question : rien de plus facile, si on avait voulu, que de faire ce qu’on fait presque toujours dans un film, c’est-à-dire de donner des éléments dramatiques forts au démarrage, qui permettent ensuite de faire passer l’exposition. C’est le vieux truc du cinéma depuis presque les origines : toute narrativité oblige d’abord à poser un certain nombre d’éléments, avant de pouvoir ensuite, en recroisant ces éléments les uns sur les autres, aboutir à des situations de crise, qui sont ce qu’on appelle traditionnellement l’histoire proprement dite, l’élément moteur. C’est une nécessité qui date des origines de toute forme dramatique ou narrative, et que chaque période, chaque moyen d’expression, a résolue de façon différente...

Même dans L’amour fou, où, plus que dans Paris nous appartient, c’était le temps qui créait l’action, qui était l’action, on commençait, en mineur, sur une petite crise, c’est-à-dire sur la séquence où Bulle Ogier quitte le spectacle. Cela dit, volontairement on avait tourné la séquence de façon assez plate, en ne la dramatisant pas. Pour revenir à Out, on s’est dit avec Suzanne qu’on n’appliquerait pas la bonne vieille méthode, et qu’on commencerait, de façon documentaire ce serait trop dire, mais quand même sans aucun élément dramatique. Et puisqu’il y avait l’histoire des « Treize » dans le film9 , on s’est dit : bon, ça va être une exposition à la Balzac : bien sûr, toutes proportions gardées, mais l’intérêt dramatique des trois ou quatre premières heures est purement dans la description, pas tellement des décors, mais des différents personnages-acteurs, de leurs boulots plus ou moins passionnants, des différents milieux... Et à l’intérieur de ce simili-documentaire (presque documentaire pour certaines séquences sur le groupe de Lonsdale, qu’on a tournées comme du reportage), l’idée était que la fiction prolifère peu à peu. On part sur le reportage, faux bien sûr, truqué, mais qui a été donné plus ou moins comme du reportage, dans lequel la fiction se glisse d’abord de façon très sournoise, puis elle se met à proliférer, elle bouffe tout, et puis ensuite elle s’autodétruit elle-même, et c’était ça le principe de toute la fin, où l’on s’attarde sur les restes, les résidus en quelque sorte de ce travail de la fiction.

Citations

Le film joue sur un grand nombre de textes préexistants...

C’était un des principes du film de treize heures, une des rares choses qu’on disait dans les cinq pages qu’on avait données à la commission du Centre pour avoir l’avance10 . D’ailleurs, ça a été plus dans les intentions que dans le film tel qu’il est. Beaucoup de textes ont disparu en route. Mais il y a d’autres textes qui sont arrivés en cours, auxquels je n’avais pas pensé, que j’ai découverts au montage...

Dans les textes préexistants, il y avait Balzac, il y avait les deux Eschyle11 , qui produisaient plus ou moins de choses. Dans le principe, ils devaient proliférer. Il y avait Le Tasse [Torquato Tasso], dont il ne reste pas grand-chose. Celui qui est arrivé très tard, mais qui a pris beaucoup d’importance, c’est Lewis Carroll, le Snark.

Et Feuillade12 ?

Feuillade évidemment, mais je pensais moins à un texte cinématographique... J’avais relu Les Misérables un an avant, alors... plus que Feuillade, je pensais roman populaire du XIXᵉ siècle, Mystères de Paris. Même ce qu’on a repris de Balzac, ça joue sur trois ou quatre archétypes du roman populaire. C’est d’une part l’idée des personnages en marge de la société, qu’ils soient connotés comme « artistes », ou ayant des activités « marginales » comme Jean-Pierre Léaud ou Juliet Berto ; ou carrément en marge comme la société secrète. Et l’autre élément-type, c’est le message secret. Tel qu’on s’en est servi, c’est Jules Verne plus qu’Edgar Poe. Ce que je voulais, c’était un message qui puisse avoir plusieurs lectures successives, comme dans Les enfants du capitaine Grant. C’est très anecdotique et pas très sérieux, mais en même temps le principe du film, l’envie de le faire, c’était l’amusement d’écrire ces messages. C’est une des rares choses que j’ai faites dans le film, je n’ai pas écrit de dialogues, mais par contre c’était un très grand plaisir d’écrire ça...13 .

Ce ne sont pas des éléments accessoires dans le film, ce sont des moteurs...

Oui, mais ils sont moteurs décentrés, qu’on ne voit pas.

C’est un peu votre place ?

Oui, c’est ça.

Finalement, qu’est-ce qu’il raconte, ce film ?

En fait, ça raconte plutôt trop que pas assez. Au départ, la seule idée était celle de jeu, dans tous les sens du mot : jeu des acteurs, jeu des personnages entre eux aussi bien, jeu au sens où des enfants jouent – et aussi jeu comme on dit qu’il y a du jeu entre les parties d’un assemblage. C’était ça le principe de base, qui impliquait l’interdépendance relative des éléments, le recul relatif des comédiens par rapport aux personnages qu’ils jouaient. J’ai tout de suite discuté de ça avec Michèle Moretti, avec Bulle, avec Lonsdale, pour contrecarrer le côté faussement « vécu » de L’amour fou : il fallait que chaque acteur joue un personnage très fictif, et théoriquement avec une assez grande distance vis-à-vis de ce personnage. À l’arrivée, il y a réellement un « jeu » entre les comédiens et les personnages qu’ils jouent, et en même temps ils disent cent fois plus de choses sur eux-mêmes que s’ils jouaient ces personnages de fiction au premier degré, ou s’ils étaient censés jouer leurs propres « personnages ».

On se dit constamment que jamais des acteurs ne pourraient dire un texte écrit, de cette façon...

Une grande différence entre la version de treize heures et celle de quatre heures, c’est que, dans la version de treize heures, et pas dans l’autre, on a volontairement conservé au montage des pépins, par-ci par-là, parce que dans ces pépins il y avait des choses qui nous plaisaient, qui nous touchaient, qui gardaient le côté un peu périlleux du tournage, le côté « marche sur la corde raide ». On a laissé des endroits où les comédiens se répètent ou s’embrouillent et qu’on aurait pu supprimer. Cela n’aurait pas toujours été facile, mais on aurait pu, on peut toujours. De même que les très longues séquences de « reportage » sur la troupe de Lonsdale : ou on les gardait entièrement, ou on les coupait entièrement. Il y en a que je n’ai pas montées du tout, et au contraire celles qu’on a gardées, elles sont dans leur longueur.

Durées

De toute façon, les « pépins » apparaîtraient comme tels sur une durée normale, mais le film établit de tout autres critères de jugement... L’élément générateur de la version de treize heures étant sa durée même, qu’en est-il de la version « courte », de quatre heures ? Elle se manifeste au contraire comme très montée, au sens classique du terme.

J’avais l’envie, sans savoir comment, de faire un film assez différent de l’autre. J’ai demandé à Denise de Casabianca14 , de passer d’abord quinze jours seule avec le film de douze heures quarante, et de le regarder un peu, puisqu’il n’y avait pas d’autre matière...

À partir de ça, elle a fait une première ébauche. Et on s’est tout de suite aperçu qu’on était quand même tenus par le centre fictionnel, qui était finalement beaucoup plus serré, beaucoup plus contraignant que je ne le pensais, et qu’il n’y avait pas 36 solutions, il n’y en avait que deux. Soit on faisait quelque chose d’extrêmement arbitraire, avec des ruptures de temps flagrantes, en morcelant la chronologie, une sorte de montage à la Robbe-Grillet... Ou on jouait le jeu, qui était quand même celui de ce matériel, d’une apparence de narration, donc en gardant une apparence de chronologie, même si celle-ci est souvent très truquée et bancale.

À ce moment-là, tout le centre du film résistait complètement. Et ce montage de quatre heures un quart, on l’a fait à partir du centre. On ne pouvait pas tellement y toucher, puisqu’il y a un moment, et même un plan, où presque toutes les fictions se croisent, comme si toutes les lignes devaient passer par un anneau. Ce plan-là, on l’a mis carrément au milieu, il est juste avant l’entracte. À partir de ça, on a été obligés de garder tout ce qui tenait directement à ça d’un côté et de l’autre, et puis évidemment on a eu plus de liberté pour les deux bouts : la première et la dernière heures.

Ce qui était intéressant pour les quatre heures et quart, c’était, à partir de ce matériel où il y avait une assez grande part d’improvisation, de l’utiliser de la façon la plus précise possible, la plus serrée possible, la plus formelle possible. D’essayer de trouver le maximum de principes formels, visibles ou invisibles, pour passer d’un plan à l’autre. Il y en a qui sont très gros, d’autres qui sont venus par hasard et dont on s’est aperçu après...

Comment peut-on envisager le rapport au spectateur dans Out, et que pensez-vous de ce que vous disiez à propos de l’impossibilité de la « distanciation » au cinéma, par rapport à Out et au phénomène d’identification très fort qui jouait – en partie de manière négative – dans L’amour fou ?

Le rapport au film de treize heures est un rapport totalement faussé, au départ, par le fait de la performance. Déjà, dans L’amour fou, ça jouait un peu pour le spectateur, l’idée de rentrer dans une salle et d’en sortir après quatre heures et quart, mais enfin ça restait dans les limites raisonnables, c’était encore faisable, seulement un peu plus long qu’Autant en emporte le vent [Gone with the Wind, 1939], mais sans la guerre de Sécession en prime.

Tandis que là, douze heures quarante, ce n’est sûrement pas la première fois qu’il y a un film aussi long, mais en tout cas, pour moi, le seul équivalent de ça – et encore, c’est moins long – c’est quand Langlois passe un Feuillade à la Cinémathèque, de six heures du soir jusque vers une heure du matin, avec trois petites interruptions...

Il est évident que, dans ce film, les deux premières heures par exemple ne sont supportables que parce qu’on sait qu’on est embarqué dans quelque chose qui va durer douze heures quarante... Il y a trois quarts d’heure d’hystérie du groupe Lonsdale qu’on impose aux gens, ce n’est possible que dans ces conditions...

Dans l’absolu, j’espère toujours que ce film puisse être montré. Il n’a pas du tout été fait dans une optique de film difficile, si ce n’est par sa durée et par le fait qu’il y a des moments qu’on peut appeler des longueurs. Sans ça, il y a – par hypocrisie peut-être, mais c’est une hypocrisie à laquelle je tiens – un refus de tout ce qui aurait l’apparence d’être un obstacle, d’afficher sa différence. C’est peut-être en même temps un point faible, puisque c’est souvent à ça que se raccrochent certains spectateurs. Dans l’idéal, je vois très bien ce film passant dans des salles ; mais, justement parce qu’il est très long, il n’a de sens à mon avis que dans des salles commodes, où on ne soit pas trop mal assis, où on puisse respirer, assez grandes, où il puisse y avoir relativement de monde. Il est en 16 mm, mais il a été fait dans une optique « grand écran » ; il a un sens sur le grand écran qu’il n’aurait pas sur le petit écran. Même plastiquement, il est fait sur des éléments qui impliquent une grande image, une monumentalité c’est beaucoup dire, mais quand même c’est ça.

Ça m’a frappé à chacune des projections qu’on a eues à la télé, devant cinq ou six personnes ; même si les gens aimaient ça je trouvais le rapport au film très faux, parce la représentation qu’il y a sur un écran, de la mise en scène dans le sens premier du mot, plus que dans l’autre.

Comment pourrait-on définir la forme particulière de narrativité qui vous intéresse ici ? Plus généralement : en quoi ce film participe avec d’autres films (et lesquels, selon vous) à une tentative assez généralisée malgré tout, même si encore très limitée, de renouvellement de la fiction, voire du spectacle cinématographique dans son ensemble ?

Ce qui m’intéresserait, ce serait de retrouver un cinéma où la narrativité n’aurait pas forcément le rôle moteur. Je ne dis pas qu’elle serait complètement éliminée, je pense que c’est impossible : la narrativité, si on la sort par la porte elle revient par la fenêtre. C’est-à-dire que je songe à un cinéma où elle ne serait pas au poste de commande, où les valeurs principales sur l’écran seraient des valeurs purement spectaculaires, au sens propre du mot. C’est pour ça que, quand je dis que ce film, j’aurais envie qu’il passe sur grand écran et devant cinq cent personnes, ce n’est pas du tout parce que ça raconte, comme dans un film d’Hitchcock, une histoire où le public est pris dans une intrigue : c’est une envie purement plastique, liée à un certain statut de l’image et du son.

Mais parlons en général du cinéma dont j’ai envie, et dont il y a de meilleurs exemples en ce moment : exemples de films qui s’imposent au spectateur par une sorte de domination des « événements » plastiques et sonores, et qui demandent l’écran, un grand écran, pour agir... Finalement, tous les films qui m’ont touché ces derniers temps sont des films où se joue, de façon très différente, ce fait du spectacle a-narratif : Fellini, Jancsó, la Salomé [1971] de Werner Schroeter... Et pour moi, c’est très important, même dans des films où ça semble être moins flagrant, ce fait du « spectaculaire », comme dans Othon [Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour, 1970]15 ou dans Le moindre geste [1971]16 , ou chez Tati évidemment. Ce sont des films qui s’imposent visuellement par la monumentalité. Le mot monumental est un mot que j’emploie sur le moment faute d’en trouver un autre. Ce que je voudrais dire, c’est qu’il y a un poids de ce qui est sur l’écran, et qui est là sur l’écran comme serait une statue, comme serait une architecture, comme serait une énorme bête. Et ce poids, c’est peut-être ce que Barthes appellerait le poids du signifiant, mais je n’en mettrais pas ma main au feu...

Ce sont des films qui tendent vers le rituel, vers le cérémonial, l’oratorio, le théâtral, le magique, au sens non pas mystique mais un peu sacré du mot, par le côté messe : La technique et le rite [La tecnica e il rito, 1972], comme dit Jancsó, c’est une bonne définition.

Il faudrait essayer de voir ce que ça recouvre, ces mots-là : rite, ou cérémonie, ou monumental. On retrouverait sans doute d’abord ce que Barthes ou Ricardou indiquent depuis plusieurs années dans les films, comme dans les textes, comme dans les représentations de théâtre, mettre l’accent sur les éléments où le spectacle lui-même, ou la fiction se représente.

Mais ça ne suffit pas à rendre compte de l’élément de violence d’affirmation sans preuves, de force érotique, que j’essaie de dire quand je parle de monumentalité et que je repense à ces quelques films.

Le spectateur de Out se trouve face à une énorme « machinerie », mais très particulière : qu’est-ce que cette machinerie met en mouvement ?

Un film se présente toujours sous une forme close : un certain nombre de bobines qui sont projetées dans un certain ordre, un début, une fin. À l’intérieur de ça peuvent se produire tous ces phénomènes de circulation de sens, de fonctions, de formes, et, d’autre part ces phénomènes peuvent ne pas être finis, déterminés une fois pour toutes. Il ne s’agit pas que d’un bricolage, de quelque chose de construit et de machiné de l’extérieur, mais, pour revenir à ce que je disais au début de quelque chose qui a été « généré », qui semble comporter du biologique. Il ne s’agit pas de faire un film ou une œuvre qui épuise sa cohérence, qui se referme sur elle-même, il faut que ça continue à agir, et à créer d’autres sens (en prenant le mot sens dans une acception très large, pas uniquement des signifiés).

Là, on en revient à la définition de Barthes, je cite beaucoup Barthes mais je trouve que c’est lui qui parle le plus clairement, actuellement, de ce genre de problèmes ; et il dit : il y a texte à partir du moment où on peut dire : ça circule.

Cette possibilité, pour le cinéma, il est évident pour moi qu’elle est liée à cette apparence de monumentalité dont on parlait tout à l’heure. C’est-à-dire que le film présente sur l’écran un certain nombre d’événements, d’objets, de personnages entre guillemets, qui à la fois sont tournés vers eux-mêmes, fermés sur eux, comme justement peut l’être une statue, qui se présentent sans décliner immédiatement une identité, et à la fois établissent entre eux un va-et-vient, des échos...

Tati, Fellini, Jancsó...

Y a-t-il un rapport entre ces éléments et le fait du manque, dans ces films, d’un personnage central, d’un protagoniste ?

Oui, il s’agit presque toujours de groupes, et cela est lié davantage à l’idée de rituel, de cérémonie. Dans la cérémonie, s’il y a à la rigueur un individu, ce ne peut être que le prêtre, quelqu’un qui n’est jamais que le délégué, le représentant d’une communauté quelconque. Mais je ne pense pas que cette direction du cinéma empêche complètement la possibilité du protagoniste central. Par exemple, je mets dans cette même catégorie le Othon de Straub (encore que c’est une pièce qui joue plus que d’autres pièces de Corneille sur l’impossibilité de dire qui est « le » héros, il n’y a pas « le » porteur de la parole, de la vérité dans Othon, ça circule carrément, ce n’est ni Le Cid ni Polyeucte). Un autre exemple que j’inclue également dans ce cinéma de la monumentalité, c’est Le moindre geste, de Deligny et Daniel. Sur l’écran il y a un protagoniste, présent les neuf dixièmes du film, mais ce protagoniste, est quelqu’un avec qui l’identification est radicalement barrée, puisque sa définition clinique est d’être un débile profond, et il n’est là, sur l’écran, que comme pure présence physique, et d’autre part sur la bande sonore, que comme discours décollé de la présence physique, décentré, puisque d’abord ce sont des fragments de bandes de magnétophone prises indépendamment de la prise de vues, et donc non synchrones, et que ce discours lui-même est un discours aberrant, au sens propre du mot. Un autre film que je mettrais, peut-être abusivement, dans la même catégorie, c’est Trafic [1971] de Tati. Or, dans Trafic il y a un protagoniste, c’est Hulot, mais en même temps il est flagrant que le processus qui était déjà en route dans Les vacances de monsieur Hulot [1953] s’est accentué, comme quoi Hulot là-dedans n’est plus du tout l’embrayeur, il est charrié par la fiction presqu’au même titre que Fellini se retrouve charrié par Roma [1972]. On voit de temps en temps Hulot qui repasse dans le fond de son film, comme Fellini repasse, erre brusquement à l’intérieur de son Roma. Alors, est-ce que ceci est conséquence de cela ? Je n’en sais rien. Et une des choses qui m’intéressent maintenant, c’est de refaire un film où il y aurait un personnage central fort, complètement présent, donc donné comme vecteur, comme embrayeur de la fiction, et de voir ce qui lui arriverait à l’intérieur de cette contradiction.

À l’intérieur d’un cinéma de « signifiance », pour reprendre ce néologisme, je trouve que ce serait peut-être dommage d’abandonner complètement ce qui était tellement passionnant dans le cinéma traditionnel, c’est-à-dire justement : le jeu du protagoniste, du soi-disant personnage central, le jeu hitchcockien-langien de la fausse conscience centrale et tout ce que ça permettait. Mais peut-être que c’est incompatible ; c’est une question.

Un autre point commun à tous ces films, que je trouve les seuls films importants depuis quelques années, est le refus catégorique, dans presque tous, du dialogue écrit. Qui, cela dit, ne se produit pas de la même façon et ne produit pas les mêmes effets. En gros, ce que j’y vois de commun est le refus d’écrire soi-même un texte que les comédiens vont ensuite interpréter, le refus que les comédiens soient les interprètes d’un dialogue préécrit dont on est sinon l’auteur, tout au moins le garant. À partir de ça, il y a différentes solutions, je ne dis pas qu’elles soient équivalentes, il y en a certainement qui sont plus fortes que d’autres. Ça consiste, soit à demander aux comédiens d’être eux-mêmes les porteurs de la parole, soit de donner aux comédiens des textes préexistants, mais dont on n’est pas soi-même le responsable : le père du texte est antérieur, le père du texte est mis en cause d’une certaine façon puisque soit c’est Corneille, mais comme « matière », dans le cas de Straub, soit, dans la technique que Godard a utilisée de plus en plus systématiquement, le père du texte est multiple, c’est ce qu’on a appelé la technique des citations. Mais ce ne sont pas des citations puisque le moment important dans la suite des films de Jean-Luc, c’est celui où il enlève les guillemets et les noms des auteurs, donc c’est la volonté de ne pas être l’auteur de ses textes, et que ceux-ci perdent les leurs, ces textes devant venir de partout. C’est une méthode qui a été reprise en partie par Jancsó, je crois, dans la mesure où Jancsó se sert beaucoup de chants, c’est déjà du préexistant, et je crois que, dans les moments de dialogues, j’en ai eu le sentiment en voyant Psaume rouge [Még kér a nép, 1972], il utilise énormément, et très systématiquement, des textes réels de militants, historiques ou contemporains... Et je crois que, de plus en plus, le travail de Hernádi17 est un travail de collages, peut-être pas aussi poussé que chez Godard, mais sur les mêmes principes.

D’autres solutions de ce refus du dialogue écrit : ça peut être Tati, le dialogue inintelligible, où l’on n’entend plus que des bribes de parole, ça peut être les Taviani18 , ça peut être Daniel qui prend des bandes enregistrées préalablement, qui en plus charrient une parole qui elle-même n’a pas de référent fixe dans la fiction, qui est une parole complètement erratique. La seule grande exception que je vois, c’est Bergman ; Le rite [Riten, 1969], j’ai quand même très envie de le mettre du côté du cinéma de la monumentalité et de la signifiance, et c’est tout ce qu’il y a de plus écrit...

Et même « surécrit », comme chez Resnais...

Resnais, justement, c’est quelqu’un qui a toujours fonctionné avec des textes écrits, et même très écrits, mais avec la volonté de ne pas les écrire lui-même. Pour Resnais, comme pour Godard, il y a la volonté d’utiliser le texte de l’autre, un texte dont il n’est pas l’auteur, le signataire. Et simplement, on pourrait peut-être récupérer Bergman comme une sorte de monstre, un schizo parfait. Bergman est double, comme Jekyll/Hyde, il y a un Bergman qui écrit un texte et ensuite un Bergman qui filme ce texte, et ce n’est pas le même. Dans Le rite, la parole qui est charriée par l’image n’est pas filmée sur son sens, mais au contraire sur sa matérialité, elle est filmée comme événement et non pas comme signification. C’est la même chose dans les temps forts des films de Duras. Oui, je crois que c’est ça la base de tout : prendre le texte comme matière, qui joue au même titre que les autres matières du film, que le visage des comédiens, que leurs gestes, que le grain de la photographie.

Mais est-ce que les signifiés qui sont charriés par ce texte matière peuvent être indifférents ?

Je pense qu’on peut dire du signifié ce qu’on disait tout à l’heure de la narrativité, c’est quelque chose qui revient obligatoirement. Et autant savoir que ça va revenir, et donc essayer de le mettre tant qu’on peut en circulation, pour reprendre la formule de Barthes. Je crois que ce que tous ces cinéastes essaient de faire, c’est que les signifiés, qui sont là, soient pris dans le mouvement général des signifiants, soient charriés... Dans les films de Jancsó, ça me semble très flagrant. Je suis trop ignorant du contexte de ces films en Hongrie pour savoir comment telle ou telle chose peut fonctionner là-bas de façon sans doute plus précise que pour nous, par rapport à leur propre situation...

Récréation et terreur

Mais je crois quand même que l’ambition première de Jancsó n’est pas de ruser avec le système global de l’État : ça me semble une vue très partielle que de les voir comme des films jouant sur l’ambiguïté, jouant sur la mise en doute de certaines valeurs politiques, dans la mesure où justement il passe son temps à jouer sur le déplacement des étiquettes. Ce qui m’a frappé, tant dans Sirocco [Sirokkó, 1969] que dans La technique et le rite, dans la mesure où ils sont peut-être objectivement les moins « réussis », mais non les moins passionnants de ses derniers films, c’est le côté jeu enfantin. Ce sont des enfants de dix ans qui jouent aux espions, ou à la guerre, comme aux gendarmes et aux voleurs (comme dans Le petit soldat [1963], toujours Godard). Dans tous les films de Jancsó, c’est vraiment la récréation : ce sont des enfants qui sont dans la cour de récréation entre deux classes, et qui font des groupes, des rondes. C’est le jeu politique complètement : c’est la politique comme jeu, le jeu comme politique, tout l’arsenal des signifiés révolutionnaires figés, remis en circulation... Et quand je dis enfantin, ce n’est pas du tout péjoratif. C’est peut-être une vision partielle des films de Jancsó, mais c’est de plus en plus comme ça que je les vois. Le moment de la récréation, mais dans le sens le plus grand du mot, comme Cocteau disait : « Quand un enfant quitte la classe, on dit qu’il se re-crée » ; je crois que c’est ça l’utilité des films de Jancsó : à l’intérieur d’un État révolutionnaire, il joue le rôle de la re-création.

Ne retombons-nous pas sur le problème du plaisir au cinéma ?

Oui, mais le plaisir n’a jamais été absent.

Est-ce qu’on n’a pas eu tendance à en minimiser l’importance sous prétexte d’une pseudo-scientificité ? Maintenant on redécouvre que c’est un facteur important.

Mais cette idée de jeu, de plaisir, elle vient aussi de Renoir, elle vient de Rouch, elle vient de Godard.

Ne la trouve-t-on pas aussi chez Brecht, mais orientée vers le spectateur ? Et surtout dans la période de formation du Berliner Ensemble...

Oui, c’est toute la fin du Petit organon. En tout cas, le plaisir, c’est le contraire de ce que j’appelle les films journalistiques, au très mauvais sens du terme, dont le seul mérite serait de fournir des informations, déjà dépassées, et que d’habitude ils ne fournissent même pas.

Mais il faut quand même faire attention : l’inflation qu’il y a eu toutes ces dernières années autour des idées de fête et de plaisir, c’est quelque chose de très confus, parce que ça conduit très vite au n’importe quoi n’importe comment. Il suffit d’avoir un peu fumé ou d’être dans un état donné euphorique pour pouvoir prendre du plaisir à regarder ou écouter n’importe quoi... Il y a des films qui me semblent être faits dans une pure optique de plaisir narcissique, sans aucune productivité : si on n’apporte pas soi-même sa propre euphorie, les films eux-mêmes ne produisent rien... Donc, je suis tenté de continuer à défendre des films qui soient eux-mêmes les producteurs du plaisir...

Et d’autre part, ce plaisir ou, pourquoi pas, cette jouissance du spectateur n’est pas forcément liée à l’euphorie, elle peut aller dans le sens, ne disons pas du travail – qui est un grand mot, dont on a beaucoup abusé (et il ne faut pas confondre le travail du spectateur ou le travail du signifiant avec d’autres formes de travail) – mais ce plaisir passe justement par certaines étapes, certains stades, qui peuvent aussi bien être l’attention, la perplexité, l’agacement, ou même l’ennui... Pour moi, les plaisirs les plus forts au cinéma sont liés – et ça, c’est quelque chose qui m’intéresse de plus en plus, et je ne sais pas si on peut le mettre en rapport avec ce cinéma de signifiance, de monumentalité, dont on parlait – à la terreur et à l’angoisse. Je suis depuis quelques années très re-passioné par le cinéma de terreur. Et dans Out, c’est quelque chose que je n’avais pas du tout prévu au début, au départ on pensait que ce serait très joyeux, on était parti avec les acteurs en critiquant L’amour fou et son côté angoissé, psychodrame, psychotique même, en disant : justement, là ce sera pas ça, ce sera purement du jeu avec de la fiction du feuilleton, ce sera gai, et puis le film (plus que le tournage) est devenu très vite assez angoissant... Donc, même dans ce film où l’on n’avait pas du tout prévu l’angoisse, elle est revenue, à tel point que mes monteuses me disaient : « Maintenant il faudra que vous fassiez vraiment un film de terreur... » – Mais peut-être en espérant que celui-là serait drôle à monter...

- 1Méditerranée : moyen-métrage de Jean-Daniel Pollet, texte de Philippe Sollers. Une série d’images, filmées dans plusieurs pays autour de la Méditerranée (jardin sicilien, temple grec, pêcheur, jeune fille sur une table d’opération, etc.) réapparaissent tout au long du film, dans un ordre différent chaque fois, avec des durées différentes, constituant une sorte de récit mythique où chaque image a un peu la fonction d’un idéogramme. L’ordre des plans ne préexistait pas au tournage, mais fut établi, par tâtonnements successifs, au montage.

- 2Quelque chose d’autre, film tchécoslovaque de Vera Chytilova, constitué de deux récits parallèles (l’un sur une gymnaste s’exerçant pour une compétition, l’autre sur une femme mariée). Ces deux récits ne se rejoignent jamais, mais s’articulent l’un à l’autre dans un jeu formel très complexe d’oppositions et de rapprochements de toutes sortes (sonores, gestuels, rythmiques, etc.).

- 3La vie conjugale : il s’agit de deux films d’André Cayatte, sortis simultanément sur les écrans, et racontant tous deux l’histoire d’un couple, l’un du point de vue de la femme, l’autre de l’homme.

- 4Collaboratrice à divers postes (script, assistanat, production), de Truffaut et Godard, ayant joué un rôle important dans la préparation et le tournage de Out.

- 5Les acteurs contactés avaient une marge d’intervention personnelle très grande sur le choix de leur personnage, et son développement.

- 6Groupe théâtral, ayant monté notamment Les bargasses et Les idoles, rompu aux techniques d’improvisation et du psychodrame, et comprenant, entre autres, Bulle Ogier, Pierre Clementi, Jean-Pierre Kalfon.

- 7Matériel brut du tournage avant montage.

- 8Cinéaste québecois (Pour la suite du monde [1963], Le règne du jour [1967], Les voitures d’eau [1972]), travaillant sur la confrontation de personnages réels et de situations plus ou moins arbitraires. Les « fictions » originales qui en découlent sont ensuite le résultat d’un énorme travail de montage (tri, sélection, redistribution) à partir d’une matière brute considérable.

- 9Association secrète fondée à Paris sous l’Empire par « treize hommes également frappés du même sentiment, tous doués d’une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez probes entre eux pour ne point se trahir, alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés, assez profondément politiques pour dissimuler les liens sacrés qui les unissaient, assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois, assez hardis pour entreprendre et assez heureux pour avoir presque toujours réussi dans leurs desseins [...] ; s’étant acceptés tous, tels qu’ils étaient, sans tenir compte des préjugés sociaux [...] et ne se recrutant que parmi les hommes d’élite [...], tous fatalistes, gens de cœur et de poésie, mais ennuyés de la vie plate qu’ils menaient » (Balzac, Préface à l’Histoire des Treize). Ce principe de la société secrète est l’un des moteurs qui constituent la fiction de Out, les rapports entre les personnages du film se définissant en fonction de leur appartenance, ou non (ou de leur appartenance supposée), à cette société.

- 10Commission du Centre national du Cinéma, accordant à un certain nombre de films, sur lecture de leur scénario, une « avance » devant en principe être ensuite remboursée sur les recettes du film, à sa sortie. En fait, cette avance décide du sort d’un certain nombre de projets qui, sans elle, ne se feraient pas. (La N. C. reviendra prochainement sur l’ensemble du système de production-distribution-exploitation en France.)

- 11Dans Out, deux troupes de théâtre, dirigées l’une par Michel Lonsdale, l’autre par Michèle Moretti, travaillent à partir de deux pièces d’Eschyle, Les sept contre Thèbes et Prométhée.

- 12Cinéaste « primitif » français, spécialiste surtout dans les années 1915-1920, de films à épisodes, ou « sérials » (Les vampires [1915-16], Fantômas [1913-14], Judex [1916], etc.).

- 13Des messages secrets circulent dans le film, qu’un des personnages, Colin (Jean-Pierre Léaud), s’efforce de décoder, en vue d’entrer en contact avec l’organisation des Treize.

- 14Le montage du film de quatre heures n’a pas été effectué par la même équipe (Rivette excepté, naturellement) que celui de treize heures.

- 15Film de Jean-Marie Straub, d’après Pierre Corneille. Cf. La N. C., n° 43.

- 16Film de Jean-Pierre Daniel et Fernand Deligny.

- 17Scénariste habituel des derniers films de Miklós Jancsó.

- 18Paolo et Vittorio Taviani, réalisateurs italiens, notamment de Sous le signe du scorpion [Sotto il segno dello scorpione, 1969].

Cet entretien a paru dans La Nouvelle Critique, n° 63 (244), avril 1973. Sabzian a légèrement révisé ce texte à l’occasion de la publication sur ce site web.

Un grand merci à Bernard Eisenschitz, Marthe Fieschi et Jonathan Rosenbaum

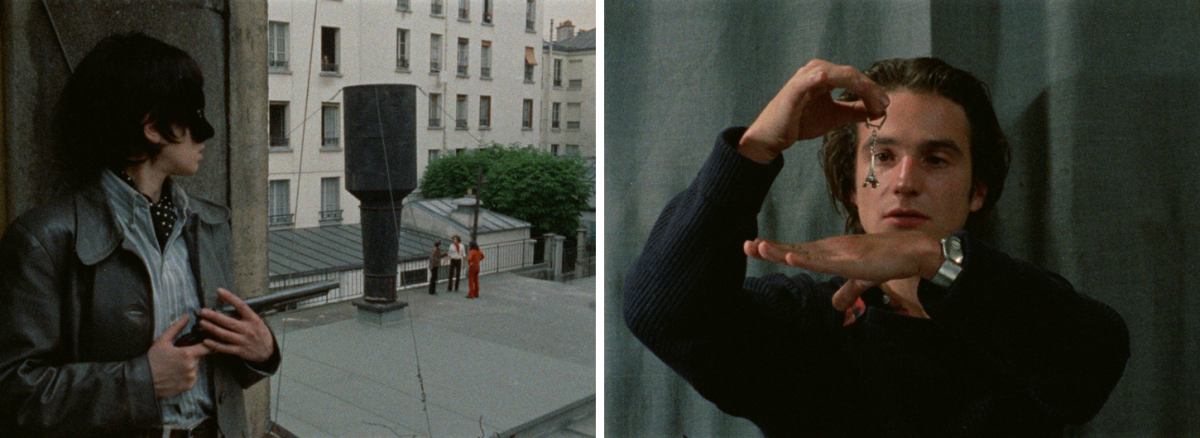

Images (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de Out 1, noli me tangere (Jacques Rivette, 1971)