IAM / JLG

À propos de deux expositions sur Jean-Luc Godard

Il était une fois un garçon surnommé « IAM ». Élève du Collège de Nyon, doué en mathématiques et athlétique, ce jeune homme reçut ce surnom au ton quelque peu spéculatif, dérivé probablement de l’anglais « I am ». Les raisons exactes de ce choix demeurent incertaines, mais il semble clair que son propriétaire l’appréciait. En effet, après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1946 et intégré le lycée Buffon à Paris, il commença à signer fièrement ses premières œuvres artistiques sous le nom de « IAM », à la fin de son adolescence. Ce jeune homme n’était autre que Jean-Luc Godard, le cinéaste qui devint une figure emblématique de la Nouvelle Vague dès son premier long-métrage, À bout de souffle (1960). Il adopta par la suite ses initiales « JLG », et, après avoir réalisé plus d’une centaine de films, mit fin à ses jours par suicide assisté le 13 septembre 2022, à l’âge de 91 ans.

L’exposition consacrée à Godard1 , qui s’est tenue du 13 novembre 2024 au 15 juin 2025 à la Casa do Cinema Manoel de Oliveira, au sein de la Fondation Serralves à Porto, offre une rare occasion d’observer ces signatures juvéniles, apposées tantôt à l’encre sur des fragments de papier, tantôt en peinture rouge sur le coin d’une toile à l’huile. Intitulée « Tenant conte des temps actuels – Jean-Luc Godard – Œuvres plastiques », l’exposition a été conçue par Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez et Paul Grivas. Un volumineux catalogue2 a également été publié en mars 2025. Depuis son ouverture en juin 2019 sous la direction énergique d’António Preto, cet établissement s’est imposé comme l’un des centres majeurs de réflexion sur le cinéma d’art et d’essai en Europe. En témoignent les nombreuses expositions et rétrospectives consacrées à des figures telles qu’Alexander Kluge, Agnès Varda ou encore le duo Straub-Huillet.

Dès que j’ai appris la nouvelle d’une exposition consacrée aux « œuvres plastiques » de Godard dans un établissement aussi dynamique, je n’ai pas pu résister à l’envie de la découvrir. En pénétrant dans le bâtiment – un ancien garage reconverti, situé à l’extrémité est du vaste jardin de la Fondation Serralves – on est immédiatement frappé par l’agencement des premiers éléments exposés. Sur le mur de gauche, à l’entrée, une photographie de 1993 montre Godard et Manoel de Oliveira côte à côte, accompagnée d’un entretien paru dans Libération, intitulé « Godard et Oliveira sortent ensemble ». Sur le mur de droite, une série de vingt-quatre autoportraits réalisés par Godard avec son iPhone durant ses dernières années est exposée en ligne horizontale. Ces autoportraits ne sont pas de simples selfies : certains sont recouverts de graffitis numériques, d’autres capturent l’ombre de Godard lui-même. Certes, ces images peuvent être considérées comme des œuvres plastiques, mais le véritable choc survient en entrant dans une petite salle obscure située sur la droite.

Dans cette pièce, une série de tableaux à l’huile réalisés par le jeune Godard, jamais exposés auparavant (à l’exception de l’exposition contemporaine mentionnée ci-après), est enfin révélée au public. Parmi ces sept peintures, deux portent clairement la signature « IAM ». À leur côté, une boîte de peinture usée, probablement utilisée par Godard à l’époque, est exposée pieusement dans une vitrine en verre. On sait que Godard s’est adonné à la peinture dans sa jeunesse. Par exemple, Colin MacCabe, dans sa biographie Godard : A Portrait of the Artist at 70, mentionne une petite exposition de peintures organisée en Suisse par la mère de Godard durant l’été 1949, juste avant son entrée à la Sorbonne3 . De plus, trois portraits à l’huile (son père Paul, sa mère Odile, et sa sœur Véronique) avaient été reproduits en couleur dans la biographie exhaustive d’Antoine de Baecque4 . Mais cette exposition va encore plus loin en dévoilant des œuvres inédites, illustrant une diversité stylistique allant du pointillisme au fauvisme. Face à ces toiles, on perçoit un jeune peintre en quête de son propre langage, explorant divers courants modernes pour mieux s’approprier l’histoire de l’art. Loin d’être une simple phase d’apprentissage, on pourrait même y voir une préfiguration du geste involontaire de citation qui définira plus tard le Godard cinéaste.

Collection Famille Godard Monod, Paris ; © Fondation Serralves

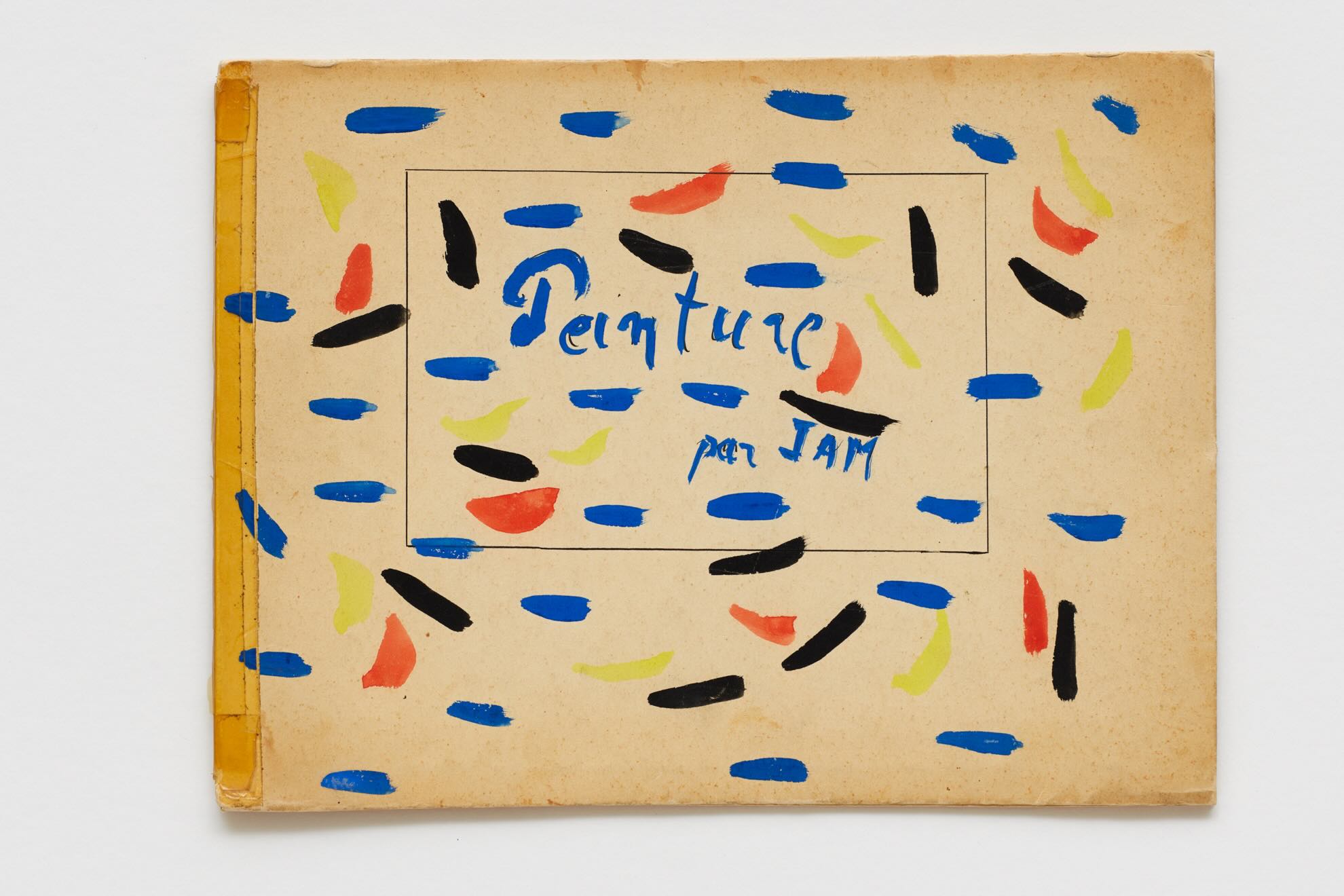

L’exposition nous apprend également que l’intérêt de Godard pour la peinture était encore plus profond que nous ne le pensions. L’une des pièces maîtresses de la salle est un petit livret de 12 pages intitulé « Peinture par IAM » (vers 1947). Il contient huit aquarelles, une par page, dont les couleurs lumineuses et les lignes fluides, rappelant Matisse, contrastent avec le style plus dense de ses toiles à l’huile. Les quatre pages restantes sont remplies d’un texte manuscrit qui semble être une ébauche d’un essai sur la peinture. Citant Pascal, Godard y réfléchit à la vanité de l’art pictural, en se demandant : « Qu’est-ce alors que la peinture non-vaine, en quoi se définit la vraie image colorée ? » Cette interrogation précoce sur la nature de l’image semble annoncer sa réflexion à venir sur le cinéma. Dans un autre livret de 24 pages, intitulé « Le Cercle de famille. Ou impressions d’ensemble » (1947), un cadeau de Noël destiné à ses parents, il se décrit lui-même comme un « apprenti peintre ». Dès lors, il n’est pas impossible d’imaginer qu’il aurait pu poursuivre une carrière de peintre s’il n’avait pas découvert le cinéma. (Ce livret, partiellement présenté dans la biographie de Colin MacCabe5 , est dévoilé intégralement pour la première fois à l’occasion de cette exposition.)

Collection Anne Rosset & Agnès Vouland-Rosset, Suisse ; ©Fondation Serralves

Collection Anne Rosset & Agnès Vouland-Rosset, Suisse ; ©Fondation Serralves

En observant d’autres objets exposés, on découvre les lectures qui ont influencé le jeune Godard. Il est fort probable qu’il ait été familier, dès son enfance, avec les poèmes de Paul Valéry, puisque son grand-père, Julien-Pierre Monod, fut le secrétaire du poète. En octobre 1948, Godard réalisa un carnet de 18 pages dédié à Valéry, dans lequel il recopia à la main l’intégralité du poème « Le cimetière marin », l’accompagnant de sept illustrations en couleurs. À côté, un texte explicatif de quatre pages, affiché dans l’exposition, témoigne de sa volonté de justifier son audace d’« expliquer » le chef-d’œuvre valéryen par une série d’images, ajoutant qu’« il faudrait en vérité des milliers d’images (un film) c’est-à-dire aucune ». Cet oxymore, typiquement godardien, annonce déjà son intérêt embryonnaire pour le cinéma.

Collection Chancellerie des Universités de Paris – Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris ; © Bibliothèque Jacques Doucet

L’exposition présente aussi certains des livres ayant appartenu à la bibliothèque personnelle de Godard à cette époque. Parmi eux figurent Pensées de Pascal, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien d’Alfred Jarry, et surtout Le mythe de Sisyphe (1942) d’Albert Camus, l’un de ses livres de chevet, qui apparaîtra plus tard dans Notre musique (2004). Les nombreuses notes écrites en marge de ce livre sont particulièrement intrigantes, car elles consistent uniquement en citations dont le lien avec le texte reste énigmatique, telles que : « Je fortifierai mon délire » (P. Éluard), « Sisyphe était célibataire » (F. Kafka), et « ce sentiment de mon improbabilité fondamentale me situe dans le monde » (G. Bataille). Plutôt que de lire et analyser directement le texte, Godard l’entoure d’une constellation de citations, à la lumière desquelles il le réfléchit. Cette habitude de penser par le montage commence bien avant les années soixante, période où son usage obsessionnel de la citation deviendra manifeste.

Collection Famille Godard Monod, Paris ; © Fondation Serralves

Jusqu’ici, nous sommes restés longuement dans la première salle d’exposition pour explorer la création artistique de « Godard avant Godard », tant elle semble se prolonger dans ses activités ultérieures. Dans la deuxième salle, nous découvrons de nombreux carnets de notes couvrant une large période de sa carrière, de La chinoise (1967) à Le livre d’image (2018), en passant par les Histoire(s) du cinéma (1988–1998). Qu’il s’agisse du carnet réalisé juste après le tournage de La chinoise, des esquisses de scénarios pour Passion (1982) et Je vous salue, Marie (1985), ou encore des notes de montage pour des films de collage tels que Film socialisme (2010), Adieu au langage (2014) et Le livre d’image, tous partagent la même caractéristique : une combinaison singulière de texte et d’image, rappelant ainsi les premiers carnets du jeune IAM. Dans ces carnets du cinéaste, on perçoit un écho à la création artistique solitaire de l’« apprenti peintre » qu’était IAM.

Mais peut-être les carnets de projets inachevés sont-ils encore plus intéressants que ceux des films réalisés. Au centre de cette salle se trouve justement un tel carnet de grand format, intitulé TEST/AMEN/TS (2022). En scrutant les 16 pages (les seules visibles dans l’exposition) parmi les 102 qu’il contient, on devine graduellement que ce carnet ne vise pas nécessairement à la concrétisation d’un projet. Il ne suggère ni intrigue ni structure, mais se compose uniquement d’une série d’images – apparemment classées par thèmes (animaux, mains, tournage, etc.) – et de phrases sibyllines.

Si l’on est amené à une telle conjecture, c’est parce que les dernières tentatives de Godard semblent remettre en cause le concept même d’« œuvre achevée ». Par exemple, Film annonce du film qui n’existera jamais : « Drôles de guerres » (2023), l’un de ses courts-métrages posthumes, dévoile une à une les pages de son carnet préparatoire pour un long-métrage inachevé, transformant ainsi le processus de création en une œuvre à part entière (toutes les pages de ce carnet sont exposées dans la salle). Ce court-métrage pourrait être né d’une tentative d’empêcher l’abandon du projet, mais comment pourrait-on imaginer Drôles de guerres prenant forme en tant que long-métrage ? En cessant d’être une simple étape vers un produit final, le carnet devient paradoxalement l’œuvre elle-même.

Cette idée se précise encore davantage lorsque l’on se rend à l’Institut d’art contemporain (ICA) de Londres, où s’est tenue une autre exposition6 consacrée au processus de génération du long-métrage inachevé de Godard, intitulé Scénario. Conçue par Mitra Farahani, cinéaste et proche collaboratrice du réalisateur dans ses dernières années, cette exposition (présentée du 14 au 22 décembre 2024) rassemble cinq carnets préparatoires élaborés par Godard entre mai 2019 et octobre 2021. Même en tenant compte de la pandémie, qui l’a probablement empêché de passer au stade du tournage, le fait qu’il ait longuement exploré de multiples idées fragmentaires, en découpant et collant des images et des textes, suggère qu’il a, en réalité, construit son film entièrement sur papier. Comme s’il cessait d’insister sur les jeux d’images et de sons projetés à l’écran pour se réjouir de laisser jaillir librement ses pensées en ébullition, se tenant devant une page blanche, simplement armé de marqueurs Edding, de colle et d’une règle – des objets eux aussi exposés à Porto – à la manière du jeune IAM.

À côté de l’exposition, deux films issus de ce projet inachevé étaient projetés : Scénarios (18 minutes) et Exposé du film annonce du film “Scénario” (36 minutes). Si l’on s’en tient à leur rapport avec les carnets préparatoires, le second est plus intéressant que le premier, qui apparaît davantage comme un supplément ou une apostille aux cinq carnets, plutôt qu’une véritable concrétisation (forcément partielle) de ceux-ci. Dans Exposé, on voit Godard feuilletant le cinquième et dernier carnet, exposant ses idées à Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaggia. Axé sur quatre thèmes – « Fake News », « Un dieu, un seul », « Nicéphore Nièpce / Hamlet », et « Le réel disparu » –, le film convoque une multitude de références philosophiques, littéraires et filmiques, allant de Lucrèce à Alain Badiou, en passant par Cocteau (La voix humaine), Racine (Bérénice), Bresson (Les Dames du bois de Boulogne), Cassavetes et Russ Meyer. La juxtaposition de ces éléments fait scintiller d’innombrables fragments de pensée godardienne. Il devient alors incertain que ce projet n’ait jamais été réalisable en premier lieu. En voyant Exposé, on est tenté de croire que les carnets dépassent largement le statut d’esquisse pour un film qui aurait pu exister : le scintillement même des idées qui y sont gravées semble déjà constituer une « œuvre » à part entière.

Ne cessant de se demander ce que c’est que le cinéma durant toute sa carrière, Godard semble aujourd’hui s’éloigner davantage de ses cadres institutionnels. Lors de la sortie de Le livre d’image, il avait déjà expérimenté une nouvelle manière de projeter un film : plutôt que de le montrer dans une salle commerciale, il avait reconstitué son propre salon dans un théâtre – avec son canapé, son tapis et ses lampes –, et projeté le film sur un écran de télévision. L’exposition de la Fondation Serralves pousse encore plus loin cette démarche avec une installation vidéo immersive occupant toute la troisième salle, que je n’ai pas évoquée tout à l’heure. Située au fond du lieu, cette salle accueille plusieurs écrans translucides suspendus au plafond, créant un espace impressionnant où différents fragments de Le livre d’image sont projetés ensemble, produisant un effet de surimpression virtuelle. Par moments, une même séquence envahit la salle et se déploie sur plus de cinq écrans presque simultanément, comme la scène de la danse d’un homme portant un masque dans Le plaisir (1952) de Max Ophüls. D’un côté, on pourrait y voir une forme d’esthétisation et de sacralisation de l’œuvre et de son démiurge ; de l’autre, une tentative de libérer le film de sa contrainte spatio-temporelle. En éclatant dans l’espace des images et des sons fragmentaires de Le livre d’image, l’installation cherche à exprimer le miroitement kaléidoscopique des bribes d’idées de Godard.

Ce que révèlent ces deux expositions, à Porto et à Londres, c’est que, sous le travail du cinéaste JLG, se cachait la création artistique du jeune IAM, et que cette couche ancienne, bien avant les dix années consacrées à la critique de cinéma qui ont précédé la réalisation d’À bout de souffle, commence à ressurgir dans les toutes dernières années de sa vie. Certes, nous nous réjouissons d’avoir une belle occasion d’explorer les activités relativement méconnues d’IAM, mais n’avons-nous pas, jusqu’à aujourd’hui, admiré les prouesses de Godard en tant qu’expérimentateur des images en mouvement ? Comment devrions-nous désormais considérer le vieux cinéaste, privé de sons et d’images, qui se consacre à la fabrication solitaire de carnets ? Avant de donner une réponse précipitée, il nous faudrait examiner plus attentivement les films et les carnets qu’il nous a laissés.

- 1« Tendo em linha de conto os tempos atuais | Jean-Luc Godard - Obra plástica », Casa do Cinema Manoel de Oliveira, Porto, 13 novembre 2024 – 15 juin 2025.

- 2Tendo em linha de conto os tempos atuais: Jean-Luc Godard – Obra plástica / Keeping Tale of Current Times: Jean-Luc Godard – Visual Work, édité par Collectif Ô Contraire (Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez et Paul Grivas), Fundação de Serralves, 2025.

- 3Colin MacCabe, Godard: A Portrait of the Artist at 70, Bloomsbury, 2003, p. 36.

- 4Antoine de Baecque, Godard : biographie, Grasset, 2010.

- 5MacCabe, Godard, pp. 32-34.

- 6« Jean-Luc Godard : Scénario(s) », ICA, Londres, 14–22 décembre 2024.

Image (1) : Jean-Luc Godard, 24 autoportraits numériques, 2016–2022 © Fondation Serralves

Collection Godard-Monod ; © HORI Junji

Image (2) : « Godard et Oliveira sortent ensemble » (Libération, 4–5 septembre 1993)

Collection Godard-Monod ; © HORI Junji

Image (3) : La petite fille aux nattes (portrait de Véronique Godard), c. 1947

Collection Famille Godard Monod, Paris ; © Fondation Serralves

Image (4) : Couverture de Peinture par IAM, c. 1947

Collection Anne Rosset & Agnès Vouland-Rosset, Suisse ; ©Fondation Serralves

Image (5) : Le Cercle de famille, 20 novembre 1947

Collection Anne Rosset & Agnès Vouland-Rosset, Suisse ; ©Fondation Serralves

Image (6) : Paul Valéry, Le cimetière marin, avec des coloriages de Jean-Luc Godard, octobre 1948

Collection Chancellerie des Universités de Paris – Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris ; © Bibliothèque Jacques Doucet

Image (7) : Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris: Éditions Gallimard, 1942. Livre souligné avec annotations et citations manuscrites de Jean-Luc Godard

Collection Famille Godard Monod, Paris ; © Fondation Serralves

Image (8) de Scénarios (Jean-Luc Godard, 2024)

Image (9) : Test Amen ts, 2022

Collection L’Atelier, Suisse ; © HORI Junji

Image (10) : Installation sur Le livre d’image (2018) par Fabrice Aragno ; © HORI Junji

Cet article a été publié à l’origine dans Gunzō, magazine littéraire japonais, en mars 2025, pp. 139–145. Il a été légèrement remanié et traduit par l’auteur pour la présente édition.