On voudrait que tout reste toujours pareil

Introduction à Zien kijken filmen

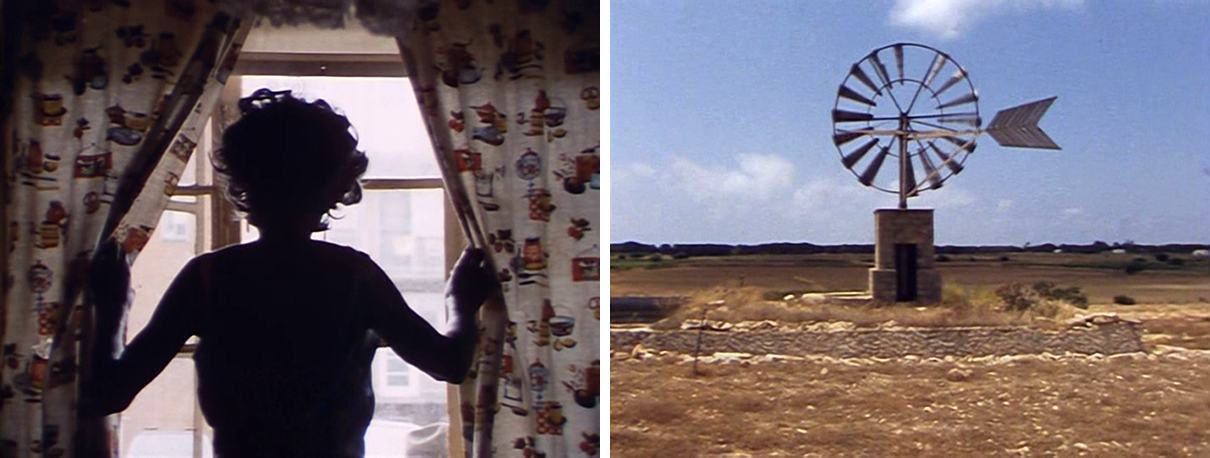

De retour à Formentera, pour ta troisième fois, je vois que le petit moulin à vent est presque écroulé. Il n’en reste que quelques perches et poutres. Le temps et la conjoncture changeante s’en sont chargés. En Europe du Nord, les moulins à vent sont progressistes, ici les mécaniques clémentes à l’environnement ne servent plus. J’ai filmé le petit moulin il y a sept ans. Un cercle tournant, parfait et rêveur, avec des palettes, au-dessus d’un paysage clair comme le cristal, qui évitait tout juste d’être plat et que je ne comprenais pas alors aussi bien que maintenant. Quoique, qu’est-ce que j’en comprends maintenant ? Peut-être que le fait qu’il ne soit pas tout à fait plat peut le rendre sublime aux yeux d’un Hollandais, pour peu qu’il ait un peu perdu son désir de montagnes et de vallées, cette surenchère du drame. Je m’en rends mieux compte depuis que je pense souvent à Cézanne (je voudrais bien faire quelque chose sur lui un jour, mais je ne sais pas comment) : ces inclinaisons très douces, ces angles faibles entre les surfaces et la différence essentielle qu’ils forment pour la lumière. Giacometti, l’homme dans cette surface : un « filifer » tout aussi minimal, et l’énorme force plastique qui se dégage de cette forme émaciée. Un homme sur une surface, une autre surface contre elle, à peine ondulée, qui ne se soulève qu’à peine. On n’a pas besoin de plus.

Cet homme en rencontre un autre. Peut-être qu’un troisième se joint à eux, et ils poursuivent ensemble leur chemin. Une route se creuse dans la surface. Qui décide de sa direction ? Qui assure le ravitaillement ? Comment est répartie la nourriture ? « First there is a mountain, then there is no mountain, then there is » chantait Donovan d’une voix traînante. Pour moi, c’est devenu une devise : si on l’écrit, ça devient de la culture, alors qu’en fait, ce n’est guère plus qu’un grand amour encombrant pour « le corps de la réalité ». Ou pour le corps tout court.

Le petit moulin, tel qu’il a été filmé à Formentera et utilisé dans le film La forteresse blanche, était suivi de l’image d’une vieille noire, maigre et triste, une cigarette à volutes au coin des lèvres, qui regarde par la fenêtre de son ghetto américain. Par la convention du montage, qui crée une relation entre une simple succession d’images, la femme regarde le moulin. Désir suprême de ce qui lui a été pris : le cercle. Un des moments qui m’a le plus ému, et qui est dû au subterfuge du montage, un de ces moments aussi qui ne se remarquent pas outre mesure dans le courant du film.

La noire qui regarde vers un petit moulin lointain établit un lien politique. C’est mystérieux. On ne dit pas expressément : « on le lui a pris » ; le spectateur reste libre de ne pas le remarquer. Mais si on le lui dit, il est concerné et il s’oppose : « ah, le motif de la perte ». À mon avis, il faut quelquefois prendre à son compte des platitudes et dire : « c’est vrai, on le lui a pris ». Cela se passe ailleurs, dans d’autres films, où l’on se fâche, en boxant contre des cohortes d’inepties et de mensonges, en risquant d’ajouter de l’absurde à l’absurde. On doit quelquefois sortir des rangs de l’émotion.

Regarder quelque chose qui ne s’y trouve pas : un homme dans une surface, et la lumière qui l’éclaire ; en route ; l’écoulement du temps ; le partage des vivres : c’est un peu ce dont parle le cinéma. Il existe beaucoup de cinéastes, d’artistes qui parlent ou écrivent rarement : ce ne sont pas les pires. Pour moi, écrire était devenu parfois nécessaire, quelque chose vivait en moi, dansait devant mes yeux que je voulais saisir avec des formules hermétiques ou des bredouillements intuitifs, des épanchements spéculatifs ou des prescriptions sévères à l’adresse du monde. Quelquefois, c’est un petit bonhomme hargneux qui parle, qui tente de rester maître de la confusion. Relire ses anciens textes n’est pas toujours très drôle ; pourtant, je ne les corrige pas, car la censure fait obstacle à l’évolution. Au fil des années, à force de jouer avec les matériaux visuels et sonores qui se présentaient dans l’encadrement de l’image, faire des images est devenu mon métier. Mais que peut-on filmer tout au long de la journée ? Pour pouvoir fixer la caméra sur d’autres personnes, je dois surmonter un certain dégoût, car l’image paralyse la vie, la réduit et la fausse. Le métier, c’est vaincre ce dégoût. En écrivant, j’approche à peine le problème du dégoût. Écrire n’est pas mon métier : c’est une activité qui en relie d’autres.

Certains textes du début des années soixante montrent que je pouvais formuler certaines choses bien avant de pouvoir les réaliser dans mes films. Depuis un certain temps, je soupçonnais le film d’être une chose où le temps et l’espace ont fondu et coagulé, avant que je puisse réaliser véritablement cette chose. Dans l’entretemps, j’avais besoin de mots pour faire la liaison entre ma tête et mes mains. On peut aussi constater des glissements. Une réflexion aussi générale que « la politique devrait aussi pouvoir être traduite par une tasse de thé ou par la Banque des Pays-Bas (considérations au sujet de L’esprit du temps, 1968) », a très vite cessé d’être mienne. Cela vaut encore plus pour mes affirmations sur « la femme » et « la culture occidentale » dans le texte de Diary. Mes vues sur les médias ont changé aussi. Dans le compte-rendu coléreux d’une semaine de télévision néerlandaise en 1966, la télévision est considérée comme forme creuse, une présence latente, un vide qui attend un message. L’année d’après, je fus fasciné par Marshall Mac Luhan qui, dans Understanding Media, remarque que la façon turbulente, tâtonnante, un peu floue dont est formée l’image électronique est lourde de conséquences pour nos observations et nos réactions. Cette image incomplète nous associe tous immédiatement et simultanément dans un courant alternatif à l’échelle mondiale. Cette vision m’a fourni l’inspiration pour la réalisation de L’esprit du temps, un film qui signifie pour moi une rupture vers une forme plus autonome : le médium est le contenu, la forme est le message.

L’esquisse que j’ai réalisée dans la même période pour le film Beauty (connu alors encore sous son nom de travail « Private Dick »), laisse voir une attitude plus cynique à l’égard des médias froids de l’âge électronique et, quelques années plus tard, l’attente du salut sera jetée vigoureusement par-dessus bord. « Les masses devront changer leur propre destin – l’électricité pouvant servir à l’extension des connaissances nécessaires – mais l’électricité, aussi, est devenue un moyen d’oppression », constate le texte didactique projeté entre les images de Diary. Les médias sont indissociables de l’intérêt économique qu’ils doivent servir : pas le village global, mais le marché global.

Pourtant, je reste fasciné par l’information incomplète et floue, l’image diffuse que Mac Luhan entoure de son cadre féerique. Je pense à l’émotion intense qui nous a saisis, à la projection d’une copie d’un film, d’une bande vidéo, d’une émission de télévision où l’on voyait et entendait John Coltrane, Elvin Jones, Jimmy Garrison et McCoy Tyner : image vague, presque engloutie par le brouillage. C’est l’expérience la plus directe qui reste encore de ce quartette et par là, l’expérience la plus directe qu’on puisse imaginer. On a besoin d’un mythe pour que ce flou puisse produire son effet : ce que l’on voyait là ne pouvait pas être transcrit en image, c’était trop grandiose, trop intense. On ne pourra jamais approcher plus près. C’est comme avec les notes aigües de Coltrane plus vieux : un peu comme s’il n’y parvenait pas, larmoyantes, stridentes, voilées, cassées — parce qu’elles ne pouvaient pas être jouées. C’était quelqu’un de religieux.

En hommage à la « low définition », j’insère une photo de mineurs péruviens dans l’ascenseur, qui émergent juste à la surface. La photo, tirée du film Le nouvel âge glaciaire, a été reproduite avec une notoire perte de qualité, mais je pense que, très nette, elle ne serait pas meilleure. Je connais aussi le penchant contraire : la silhouette très affinée, la reproduction détaillée d’une surface cutanée dans toutes les teintes de la lumière. On voudrait que tout reste toujours pareil.

Ce texte a été initialement publié comme introduction pour : Johan van der Keuken, Zien Kijken Filmen (Amsterdam : Van Gennep, 1980). Cette traduction est parue à l'origine dans Johan van der Keuken. Voyage à travers les tours d’une spirale, dans Les Dossiers de la Cinématheque, numéro 16 (Montréal : Cinémathèque Québécoise, 1986).