La partition d’Anne-Marie

« Car l’aventure n’est pas d’être deux.

L’aventure est d’être seule. »

– Hélène Bessette

A l’orée des films d’Anne-Marie Miéville, avant même que le récit ne pointe ses orteils, au premier souffle enregistré par la caméra, une bouffée d’air sonore amorce un seuil où installer le spectateur. Strictement au présent. Un pas dehors, un pas à l’intérieur. On peut avoir l’illusion d’assister au tournage, (parfois avant : à son préambule), et que ce qui s’y déroule, l’instant dramatique, est également le nôtre. Le spectateur et la cinéaste sont dans le même temps, celui de l’observation. Transformer la vie quotidienne en espace sonore, et en temps lyriques est une entreprise complexe et une poétique : observer la vie la transforme au présent. Et aussi la déclamer pour se saisir du rythme. C’est aussi reconduire une continuité, et proclamer un début, un milieu et une fin. On peut voir Anne-Marie Miéville sur un plateau de la télévision française, en 1984, dans l’émission Spécial cinéma, côte à côte avec Jean-Luc Godard, en face de Daniel Schmidt, pour parler de Prénom Carmen dont elle est la scénariste : elle incarne l’enthousiasme et la probité du récit. Godard dit que l’enthousiasme d’Anne-Marie apporte ce qui lui manque à lui, « un sentiment de continuité » dit-il, « le système nerveux, le squelette du scénario qui donnent après des idées de chair ou de peau qui sont la tâche du réalisateur ». Il faut inscrire, ajoute-t-il, en disant qu’il ne sait pas le faire, une « ligne droite ou courbe avec un début, un milieu et une fin ». Dès ses premiers films, sans compter ceux coréalisés avec Godard, ou écrits et montés pour lui, Miéville dépose sur la pellicule, à chaque film, des questions sous forme de plans, posées au cinéma, à propos de l’expression des origines, des petits enfants, des musiques, de la pensée, des chants. Dire oui, dire non. Danser, marcher, avorter, mettre au monde, manier le fouet, composer des bouquets de fleurs, interpeller, repasser, répondre, se taire. Le cinéma répond, troue ce silence que l’on suppose, ou scinde ce chaos que l’on peut aussi supposer, tous deux manifestes des origines. La trouée par le langage et par la musique n’accompagne pas les personnages, mais nous les livre. On assiste à des incarnations du son. Un pas avant l’image, ou juste à côté.

Comment dire ? Chaque plan de Miéville est un enregistrement silencieux de ce qui est, de ce qui se passe là où la cinéaste pose ses pieds et son regard, c’est-à-dire quand elle tend l’oreille, et nous donne à percevoir le monde comme elle l’entend – au double sens de ce qu’elle comprend et de ce que son écoute sur le fil, fine, à la fois sensible et péremptoire, enregistre. On dit : le silence se fait, (une rétraction, quelque chose d’animal qui se passe d’un sujet pronom personnel) ; on dit aussi faire silence en évitant l’article défini, passer sous silence, agir en silence. Miéville, elle, garde le silence. Pour mieux voir, ou « donner à voir » (JLG). Pas pour mieux entendre. La lumière, magnifique, les voix et les visages œuvrent pour découvrir, au sens où la mer découvre les rochers, une forme/matière/métal forgés au silence, (le silence est d’or) rendant simultanés le début du film et l’intensité de nos perceptions. De cette forme/matière premières du cinéma d’Anne-Marie Miéville proviennent et s’installent l’harmonie, le lyrisme et aussi un désordre ancien, celui des âmes. Âmes éloquentes plutôt que fantômes du muet. Les personnages, toujours en premier une femme, des enfants, s’expriment avec acuité, ils sont les proies de la foule des vivants, mais jamais des victimes : ce sont des acteurs, ce sont eux qui sont hantés. Une fois passé le pont, ils ne viennent pas à notre rencontre, mais elles, les âmes qui ont pris leur temps (moins promptes que les corps ; l’acteur Jean-Luc Godard constate que son âme a du mal à suivre le rythme de son corps, dans la séquence du voyage de Nous sommes tous encore ici (1996)), vont chez Anne-Marie Miéville, qui les abrite, qui est leur hôte. La cinéaste filme beaucoup les seuils, les vitres, la transparente séparation entre dehors et dedans. On a le sentiment qu’elle ouvre sa porte avec parcimonie, ou (et) appréhension. Les âmes, les acteurs, habitent les pièces confortables de maisons au bord du lac, éclairées par des baies vitrées, de grandes lampes à éclairage indirect et des vases remplis de bouquets colorés, posés sur des tables impeccables. Ce sont des interprètes, des voix, des âmes travesties en silhouettes bien vêtues, en comédiens. Pas forcément bienvenus, ils sont invités. À partir, à passer ou à rester. Ils sont là, encore, ici, ou ailleurs, mais quand ils sont absents, privés du champ et du cadre, on ne saurait pas les rejoindre, ni où les retrouver. Ils ne sont pas dans les livres mais inspirés par la lecture. On n’a pas idée de leurs trajets. Comment sont-ils venus depuis les pages, depuis leurs lits ? Quelle porte ont ils claqué derrière eux ? On ne saura pas. Ou seulement si, dans Après la réconciliation (2000), celui qui, tel Arthur le marin (Jacques Spiesser), amant possible de toutes celles qui lui accordent un baiser sur les rives du fleuve, raconte ses voyages en mer, un verre à la main, la tête inclinée, accoudé au piano : « Je peux vous parler de la spiritualisation du corps, comment on se détache des besoins vulgaires, comme la nourriture, le sommeil, exception faite pour l’alcool évidemment » ; récit qui s’installe au cours de cette infinie conversation, comme une ronde, (pas loin de Max Ophüls et d’Arthur Schnitzler) qui inscrit le film en un mouvement chorégraphique et acrobatique. Le corps n’est jamais loin, les sentiments amers non plus.

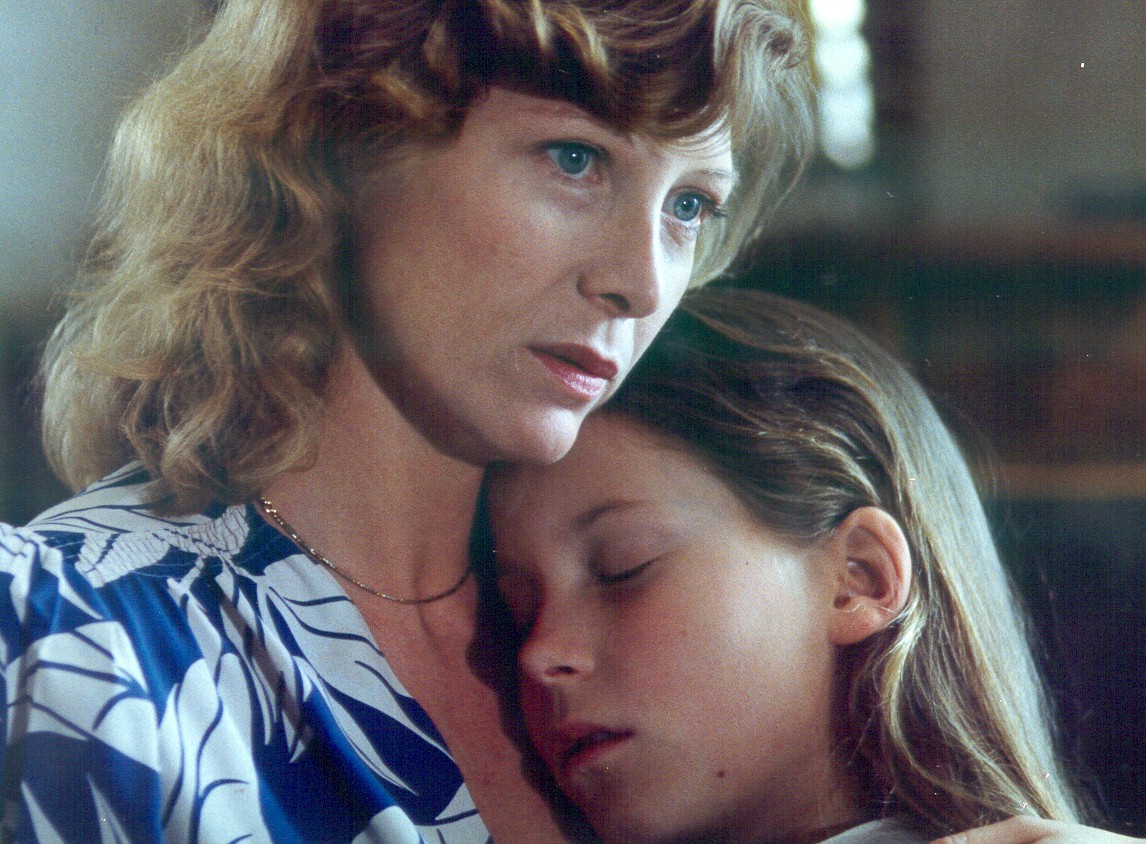

Les trajets, le chemin physique, sont, en réalité, une mise à l’épreuve des autres. Dans son court métrage Le livre de Marie (1985), Miéville met en scène une fille de onze ans, Marie (Rebecca Hampton) dont la présence est très démonstrative. En allant prendre le train pour rejoindre son père, l’enfant se fait prendre de haut et agresser par des soi-disant copines de classe qui évoquent la séparation de ses parents. L’enfant désire par-dessus tout le silence de ceux qui l’entourent, ses parents, ses camarades d’école, tous l’excluent de leurs chamailleries, chacun pris dans ses résistances à l’autre, ils s’engueulent comme des complices sans laisser à l’enfant le moindre rôle. Elle désire du récit à anticiper à propos d’elle-même. « Tu me racontes quand j’étais petite ? » demande-t-elle à sa mère jouée par Aurore Clément, toutes les deux dans le bain, deux corps nus, pris dans la même peau. Marie, avant celle, mère de Dieu, de la prière, se multiplie. Le film réalisé pour aller de paire avec Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard, est comme le don d’une enfance pour la Marie de Joseph. L’enfant qui se multiplie, plie son corps et sa voix à une abondance de gestes, de déclarations, de déplacements. Marie scande son existence, se fait entendre à coups de La La La, de Lettre à Elise psalmodiée, de marche militaire mimée, et d’une danse infinie comme une syncope, sur la neuvième symphonie de Malher, presqu’un évanouissement intense et momentané : le passage à un autre corps. Malhe(u)r en elle ! Marie réfute, se contorsionne, s’adresse à des absents. Dans une séquence du début du film, elle mime une maîtresse de classe, articulant un poème de Baudelaire, comme pour le dicter à un contrechamp invisible, purement imaginé. Elle est seule à se survivre. Sa parole n’est pas entendue, elle interrompt sa lecture et enjoint des élèves invisibles et muets à se taire, on voit un contrechamp sur son petit lit vide, elle crie : « Silence ! J’ai dit Silence ! ».

A chaque entrée dans un film de Miéville, on éprouve la sensation d’une urgence – à se séparer ? A s’extraire de la routine de la vie de tous les jours, comme dit la mère du Livre de Marie ? A faire silence ? A se retrouver entre âmes sœurs et frères, dans une forme d’oubli du monde ? On éprouve aussi la sensation physique de la présence de la cinéaste, de l’endroit précis, (imaginaire), d’où elle perçoit. Sa personne, son pas, son regard. Son cinéma est inséparable d’une avancée, d’un cheminement. Le spectateur est d’entrée de jeu, ici et maintenant, projeté dans un monde lumineux et mélancolique, plutôt diurne, agressif, volontaire, lucide, également plein de fantaisies : a cinéaste nous donne le pouvoir d’y discerner quelque chose. En l’occurrence ce qui nous divise. On est confronté à des compositions de formes, de rythmes – chez elle c’est la même chose. Dans certaines séquences, Miéville multiplie les plans d’un visage, ressentant peut-être une nécessité à le modeler, à le rendre distant, à le séparer de l’autre, l’interlocuteur. Par exemple, dans Lou n’a pas dit non (1994), Lou (Marie Bunel), est filmée en gros plans, seule, quand elle enjoint (l’injonction est un motif miévillien) Pierre (Manuel Blanc) son amant, à l’oubli : « Il faut savoir oublier les souvenirs, avoir la patience d’attendre qu’ils reviennent. Ils reviennent et ils deviennent regards, gestes et ils n’ont plus de noms. » La forme, si on l’inspecte, si on la cherche, si on cherche à la décrire, apparaît scandée dans un mouvement de pulsation puis d’aspiration du silence. Un silence contractuel. Découvrant comme à marée basse, des îlots de paroles échangées, de dialogues, de conversations, ou d’échanges avec l’art des grands compositeurs langagiers, musicaux ou sculpteurs. Cette matière puisée dans le silence élabore la nature des plans, et formule l’espace. « Le silence est une forme » (Claude Royet-Journoud, Une méthode descriptive, 1986). Chez Miéville, l’image est fermée/ouverte ; des plans de la Nature, de visages, de circulation, de transports, pas reliés à des sons qui vont de soi. Le silence est là pour que le regard retentisse. Celui de la cinéaste et le nôtre. En outre, le silence est une forme qui altère l’idée, laborieuse, d’un hors champ, qui l’abolit, la rend dérisoire. La présence des acteurs est constante. Il n’y a pas de champ vide, ou très furtifs, correspondant à ce que regardent les personnages, ou à ce qu’ils pourraient voir, ou mieux ce avec quoi, le paysage, les autres, la foule, ils ne pourraient pas se confondre. Leur présence dans le champ est inséparable d’une confrontation avec l’autre, visible ou pas.

Mon cher sujet (1988), son bouleversant premier long métrage, commence par un enterrement, le sacrement du silence, des « voix chères qui se sont tues » (Verlaine). Cela me rappelle un passage de Là où le temps est un autre de Anna Maria Ortese, décrivant le silence qui suit l’enfer, en l’occurrence la mort de son frère : « Selon moi, ce silence qui suit toutes les disparitions, même celles de petits animaux aimés, correspond à une sorte d’évanouissement de l’âme », et un peu plus loin dans le même paragraphe : « une partie de l’âme s’en est allée pour toujours. Et l’âme réagit en cessant d’écouter tout bruit, tout son, toute voix de la nature environnante et de sa propre vie. » Miéville réinvente notre écoute en deuil, nous fait entendre (toujours dans les deux sens du verbe) l’écho de choses recomposées, elle imprime une partition, les éclats de voix et les sons qui se chevauchent, s’empoignent et épuisent le silence. Dès Mon cher sujet, ce qui est mis en scène, la lumière dans le champ, la résonance des voix d’Agnès (Anny Romand) la mère au téléphone, d’Angèle Renoir (Gaële Le Roi) la fille chanteuse, de son copain Carlo (Yves Neff), tout ce qui retentit semble provenir d’ailleurs. La douce voix d’Odile – Hélène Rousel, mère d’Agnès, ne retentit pas, elle est pleine de silence, c’est une voix-paysage. Celles d’Agnès et d’Angèle donnent la sensation de revenir d’un périple, comme reviennent les évidences, d’un éther, d’un monde clos, sans rêves, barré de nuées, enfoui, oublié, enterré avant le film pour pouvoir y faire retour, et s’y imprimer. Sitôt la première note du film, un morceau à l’orgue précède de peu le premier plan à la toute fin d’un générique totalement silencieux, la pompe des enterrements à l’Eglise (des autres), Miéville filme deux enfants solennels, graves poètes de sept ans, recevant les condoléances des adultes à l’issue sonore du service. On ne saura rien de plus, cela suffit, de ces enfants qui ont eu si peu de temps pour apprendre à faire le deuil de ce qu’ils connaissent depuis quelques années seulement mais avec une intensité jamais retrouvée. Avant qu’ils ne puissent se penser seuls, ils le deviennent. Dans Nous sommes tous encore ici, Jean-Luc Godard comédien en scène lit Hannah Arendt : « Dans la solitude nous ne sommes jamais seuls avec nous-mêmes, nous sommes toujours deux en un et nous devenons un, un individu complet […] seulement grâce aux autres et lorsque nous nous trouvons avec eux. » Le présent de ces enfants est d’ores et déjà une mémoire, ce qui se fabrique en même temps que le corps.

Chez Miéville, le désir d’ordonnancement est un désir de cinéma. A certains moments on dirait qu’elle est en repérages, et que l’enregistrement, le découpage de l’espace, sont légèrement antérieurs à la mise en scène de leur résonance. Dans un entretien avec Olivier Séguret qui, à l’époque, fut un des rares, avec moi-même aux Cahiers du Cinéma, à avoir écrit une bonne critique d’Après la réconciliation (son dernier film tourné en 2000, pourquoi plus ? Où est passé le Présent si précieux d’Anne-Marie Miéville ?), Jean-Luc Godard qui, en tant qu’acteur, accompagne Miéville pour l’occasion, dit : « Anne-Marie est la seule qui pourrait, comme Carné, mettre « découpage technique » au lieu de « montage ». En fait, c’est la même chose, chez toi : le découpage technique est le scénario du montage. »1 Une forge du Temps présage les films d’Anne-Marie Miéville, séparant d’emblée les moments, multipliant les points de départ des narrations. Son cinéma donne à voir une continuité de pensée, sans que rien, dans cette succession d’états de ses pensées, ne porte les traces sales comme les doigts du lecteur de journaux, d’un quelconque jugement, ou d’une opinion. C’est un cinéma impressionniste, qui imprime le refus des conventions, le désir d’exprimer à travers la modulation de la lumière, des couleurs, des déplacements, et par le temps requis par telle ou telle silhouette, par la composition des cadres toute organisée autour de points de lumière et de couleurs, par la fenêtre ou sous la lampe, par tel personnage dans telle scène, à tel moment, « l’impression ressentie devant les spectacles de la nature ou de la vie moderne ».

Pour initier Après la réconciliation Miéville met en scène un prologue échographique où sa voix sonde des images avec des questions (« Why are you laughing ? » articule-t-elle et la petite fille reprend), montant entre eux des plans prélevées à des sources diverses, du home movie, des enfants toujours des enfants, à des plans fixes photographiques de seuils de la maison, des fleurs du jardin en passant par des copies de plans de Nous sommes tous encore ici. Un peu plus tard dans le film, un autre début : des plans (repérages ?) sur des herbes, et des fleurs sauvages qui poussent sous les pas des hommes, solitaires et oubliées entre les pavés des villes : c’est donc aussi là que ça se passe, là où la mémoire est hétérogène, ni historique ou collective, mais singulière et nouée au monde extérieur, là où seule Miéville est en marche, avance (on l’imagine faisant des pas de côté) pour élaborer ses films. A propos des plans sur ces herbes folles, Miéville dit à Séguret : « J’avais envie de filmer cette peuplade de petites herbes très ingénieuses que j’avais découvertes en me promenant, peut-être à des moments où j’avais tendance à baisser la tête. Je me suis rendu compte combien ces herbes ont une vie très difficile et très menacée, elles sont arrachées chaque jour. Métaphoriquement, je les voyais aussi bien comme des personnages fixes au milieu des gens qui passent. »2 Nous sommes tous encore ici est initié par un dialogue off, qui trouble notre lecture du générique, blanc sur noir, généralement muet, entre des voix, une femme et un homme invisibles statuent sur un projet de film, celui-ci même, refusé, pas de subvention car : « La poésie c’est fini ! » déclare l’homme de pouvoir. Les images du film commencent sur un dialogue off entre des voix précisées, celles de Jean-Luc Godard et d’Elle, la réalisatrice (pas Miéville, je crois, Aurore Clément qui apparaît dans la foule des piétons et se fait bousculer par une silhouette de dos qui pourrait bien être celle de AMM) qui dit : « Ils n’en veulent pas. » La voix de Godard répond : « Ils en veulent pas, eh ben nous on en veut. Il y a quand même vingt francs sur la table, alors tu les prends et on y va ! » On voit un montage alterné incarné par une scission entre deux flux, entre deux transports, chacun interprété par un rythme, par une musique appropriés. Avec la foule des piétons s’immisce une musique classique très sonore et les voitures circulent au rythme d’une musique de jazz. Les personnages semblent émerger d’un chaos sonore. Ils surgissent dans les plans comme des harmonies possibles, souvent trahies. Au premier plan, le son cerne les plans, et des points silencieux dans l’image, dans la profondeur du champ. Et ce qui se compose en silence c’est une interlocution, un dialogue reconduit entre deux êtres sonores, qu’il s’agisse des humains ou de musiques. En exergue de son œuvre filmé, quatre longs métrages et un moyen métrage, et outre les grands films réalisés avec Jean-Luc Godard, entre Ici et ailleurs, (1973) et Détective (1985), le bouleversant Soft and Hard réalisé par le couple met en scène l’enthousiasme, le travail concret de monteuse, de chercheuse, de créatrice d’Anne-Marie Miéville et l’on voit que cet accomplissement tient à une source essentielle pour elle comme pour lui, celle de la confrontation à l’esprit de l’autre. Une fois n’est pas coutume, la guerre entre les sexes n’est pas seulement incarnée sexuellement ni par la virtuosité de la diction (Hawks) mais par une intimité intellectuelle, une attention extrême et une mise à l’épreuve des sensibilités respectives. Et puis il y a la mélancolie aigüe appariée à ce qui tranche, aux lames qui est un mot pour dire les vagues. Comme chez Virginia Woolf, dans Les Vagues où la plupart des mots coupent, tranchent, séparent, barrent.

Angèle Renoir, la jeune héroïne, étudiante en chant annonce à Carlo qu’elle est enceinte – deux en une seule. Puis elle est assise sur son lit de clinique après une IVG (aspiration), avec plus une once de pulsation d’un autre en elle. Elle est face à nous, met ses écouteurs, et nous, résolument avec elle, entendons ce qu’elle écoute, Léo Ferré, Les amants tristes. Elle est interrompue par le personnel de la clinique. Cette opération, pas l’IVG qui fait l’inverse, mais l’espoir d’être deux en un(e), qui met en relation un(e) en un(e) et pas un plus un, n’a pas de nom, sa praticienne s’appelle Anne-Marie Miéville et son inventeur pourrait être Murnau. Quelque chose d’interne (re)fait surface, par l’image (L’aurore), ici plutôt par le son : la société Sonimage, datant la présence de Miéville dans les films de Godard. Le son dans l’image est un signe de reconnaissance de son cinéma. Une des plus belles séquences, le fantastique cours de chant, où Angèle est testée par un professeur. Elle chante un classique des auditions, O del mio dolce ardor un extrait de l’opéra Pâris et Hélène de Gluck, et Miéville multiplie les points de vision de cette allégorie chantée. Le maître chante avec elle dans un plan où ils sont tous deux de profil et cet échange est un immense bonheur, une grande émotion. Il caresse l’air qui enveloppe la chanteuse, comme si de ses mains qui ne touchent pas, mais qui attrapent et donnent des rythmes comme des sortilèges, des simulacres, ou de légers coups de pieds, il accentuait son chant, le ponctuait, l’encourageait, l’aimait. Ses mains doctes, vives et joyeuses pourraient être celles d’une sage-femme, d’un docteur, d’un amoureux, mais non ici ces gestes sont ceux d’un spectateur profondément ému par le fait irréfragable que son corps n’entrera pas en contact avec celui de l’autre, là-bas, tout près, en soi, sur l’écran.

- 1Olivier Séguret et Philippe Azoury, « « Jean-Luc a insisté pour jouer ». Miéville et Godard racontent leur harmonie sur le tournage », Libération, 27 décembre 2000.

- 2Olivier Séguret et Philippe Azoury, « « Jean-Luc a insisté pour jouer ». Miéville et Godard racontent leur harmonie sur le tournage », Libération, 27 décembre 2000.

Un grand merci à Marie Anne Guerin

Image (1) de Nous sommes tous encore ici (Anne-Marie Miéville, 1997)

Image (2) de Le Livre de Marie (Anne-Marie Miéville, 1985)

Image (3) de Mon cher sujet (Anne-Marie Miéville, 1988)

Image (4) de Après la réconciliation (Anne-Marie Miéville, 2000)